Vom Eigensinn der Kommunen

Wir veröffentlichen hier eine empirische Studie zur schulischen Inklusionsentwicklung in ausgewählten Kommunen von Hans Wocken.

1. Die Bedeutung regionaler Analysen

Die Entwicklung der schulischen Inklusion wurde seit Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention (2009) regelhaft durch mannigfache statistische Berichte begleitet. Neben anderen hat Klaus Klemm die amtlichen Daten der Kultusministerkonferenz in mehreren Schriften fortlaufend analysiert und interpretiert. Zuletzt hat das Wissenschaftszentrum Berlin mit der von den Vereinten Nationen entwickelten Methodik einer menschenrechtsbasierten Indikatorenbildung „die Umsetzung schulischer Inklusion nach der UN-Behindertenrechtskonvention in deutschen Bundesländern“ (WZB 2021) in einer sehr gründlichen Analyse aufgearbeitet und dokumentiert.

Neben den bundesweiten Untersuchungen sind durchaus auch einige Arbeiten zur schulischen Entwicklung in verschiedenen Bundesländern vorgelegt worden. Erwähnt seien beispielsweise die Studie „Eibisch – Evaluation inklusiver Bildung in Hamburgs Schulen“ (Schuck /Rauer /Prinz 2018) oder auch meine eigenen Arbeiten zur schulischen Inklusion in Bayern (Wocken 2017; 2021). Die Wissenschaftliche Begleitung der Inklusionsreform in Bayern hat allerdings über die landesweite Inklusionsentwicklung erstaunlicherweise keine differenzierte, statistische Dokumentation vorgelegt.

Gewiss sind auch diverse empirische Studien zur Inklusionsentwicklung in Landkreisen, Gemeinden und Städten gefertigt worden; da sie vielfach eher von lokalem Interesse sind, wurden sie wohl wegen der erwartbaren geringeren Nachfrage nicht publik gemacht.

Just diesem Anliegen dient nun die vorliegende Untersuchung. Sie ist der Entwicklung schulischer Inklusion in ausgewählten Sozialräumen, Regionen und Kommunen Bayerns nachgegangen. Derartige regionale Untersuchungen wollen und können natürlich keine verallgemeinerungsfähigen Aussagen hervorbringen; sie haben einen anderen Zweck. Nicht alleine der Bund und die Bundesländer, sondern auch die Regionen und Kommunen werden durch die UN-BRK verpflichtet „zur Sammlung geeigneter Informationen, einschließlich statistischer Angaben und Forschungsdaten, die ihnen ermöglichen, politische Konzepte zur Durchführung dieses Übereinkommens auszuarbeiten“ (BRK 2009, Art. 31). Mit dieser Bestimmung wird die Verpflichtung zur Anfertigung sogenannter Aktionspläne ausgesprochen.

Ein Aktionsplan ist allgemein ein bildungspolitisches Dokument, das die Maßnahmen, Ressourcen, Handlungspläne und zeitlichen Etappen zur Erreichung eines definierten Ziels beschreibt. Das Deutsche Institut für Menschenrechte definiert:

„Ein Aktionsplan ist ein strategisch ausgerichtetes Handlungsprogramm des Staates oder eines anderen Verantwortungsträgers. Er enthält eine Beschreibung der Probleme, die durch den Plan behoben werden sollen, legt konkrete Ziele sowie Maßnahmen fest, mit denen diese Ziele erreicht werden können. Darüber hinaus regelt er die koordinierte Ausführung, Evaluation und Fortentwicklung dieser Maßnahmen“ (DIM 2010, 1).

Bevor konkrete Maßnahmen zur Erreichung von Zielen festgelegt werden, ist es unabdingbar notwendig, vorab die realen Problemlagen zu ermitteln und die vorhandenen Ressourcen zu beschreiben. Erst auf der Basis einer hinlänglichen Analyse des Ist-Standes können dann die erforderlichen Handlungsprogramme und -schritte einschließlich des geplanten Zeitrahmens bestimmt werden. In diesen pragmatischen Kontext von Aktionsplänen ist der funktionale Zweck von regionalen Bestandsaufnahmen der schulischen Inklusion einzuordnen.

Es liegt auf der Hand, dass für die Erarbeitung von kommunalen Aktionsplänen landesweite Datensammlungen und Statistiken völlig unzureichend sind. Bayern ist nicht überall gleich, sondern allerorten anders. Der traditionsreiche Wallfahrtsort Altötting hat wenig gemein mit jenen Stadtvierteln von Nürnberg, in denen Migration und Kinderarmut vorwalten. Die ländlichen Regionen der Oberpfalz unterscheiden sich erheblich von den akademischen Milieus der Universitätsstadt Erlangen. Und die Prominenten-Landschaft rund um den Starnberger See ist kaum vergleichbar mit der Bevölkerung der Autostadt Ingolstadt, in der etwa vierzig Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund haben.

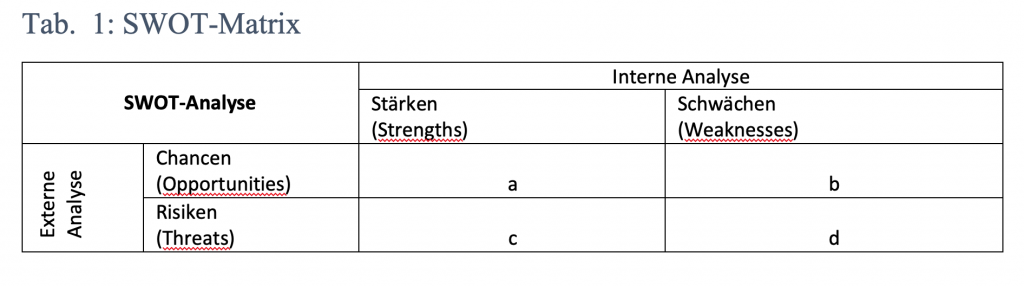

Wer schulische Inklusion entwickeln und vorantreiben will, kommt um eine Erfassung, Analyse und Dokumentation der lokalen Inklusionslage nicht herum. Ein hilfreiches Analyse- und Planungsinstrument dafür ist die sog. SWOT-Analyse.

SWOT ist ein Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken). Die SWOT-Analyse wurde in den 1960er Jahren an der Harvard Business School entwickelt. Sie dient in analytischer Hinsicht der Bedingungsanalyse und Positionsbestimmung, in strategischer Hinsicht der Entwicklung und Planung von aussichtsreichen Zielen und geeigneten Maßnahmen in Unternehmen und Organisationen. Das Analyse- und Planungsmodell wird häufig in einer SWOT-Matrix dargestellt.

Das Vorgehen setzt sich aus einer Umfeldanalyse (externe Analyse) und einer Organisationsanalyse (interne Analyse) zusammen. Die Umfeldanalyse fragt nach den exogenen Bedingungen, die in Chancen und Risiken aufgegliedert werden. Die Organisationsanalyse ermittelt und beschreibt die Stärken und Schwächen, die einer Organisation oder Institution eigen sind und von ihr selbst produziert werden. Die der Analyse folgende strategische Planung fragt dann danach, welche Zielsetzungen, Maßnahmen und Schritte abgeleitet werden können oder festgesetzt werden müssen. Jedes Matrixfeld erfordert jeweils andere, spezifische Strategien. Das Ziel ist, den Nutzen aus Stärken und Chancen zu maximieren und die Verluste aus Schwächen und Gefahren zu minimieren.

2. Methode der Untersuchung

2.1 Auswahl der Kommunen

Das Bundesland Bayern hat 2056 selbstständige Gemeinden. Es wäre gewiss ein unermesslicher Arbeitsaufwand, diese Gesamtheit vollständig in die Untersuchungen einzubeziehen. Aber selbst dann, wenn es gelingen könnte, eine erheblich kleinere, aber möglichst repräsentative Stichprobe zu bilden, wäre der Arbeitsaufwand beträchtlich und durch einen einzigen Wissenschaftler, der weder über Forschungsgelder noch über ein universitäres Equipment verfügt, nicht zu leisten. Aus arbeitsökonomischen Gründen musste deshalb eine rigide Auswahl getroffen werden. Aber welche? Da war guter Rat teuer.

Nach Längerem habe ich mich entschlossen, eine Stichprobe aus drei Großstädten und drei Kommunen, die von der bayerischen Regierung zu „Modellregionen Inklusion“ ernannt worden sind, zu bilden. Die ausgewählten Städte sind die Landeshauptstadt München, die fränkische Metropole Nürnberg und die Universitäts- und „Siemens“-Stadt Erlangen. Als „Modellregionen Inklusion“ wurden der Sitz der mittelfränkischen Regierung, die Stadt Ansbach, die Allgäuer Kommune Kempten und die oberpfälzische Kommune Tirschenreuth ausgewählt.

Die Auswahl dieser sechs Kommunen ist subjektiv, ja mehr oder minder zufällig. Man kann auch sagen: Die Auswahl ist kontingent; das heißt: Sie ist möglich und begründungsfähig, aber man könnte mit guten Gründen auch eine andere Auswahl treffen. Auf jeden Fall kann und will diese Studie in keiner Weise einen Anspruch auf eine Repräsentativität jedweder Art erheben. Die vorliegende Regionalstudie hofft gleichwohl, einige aufschlussreiche und überraschende Einblicke in die Inklusionsentwicklung interessanter bayerischer Kommunen vermitteln zu können. Die folgenden Analysen beanspruchen durchaus wissenschaftliche Wahrheit, aber eben keinerlei Repräsentativität für die Gesamtheit der bayerischen Gemeinden.

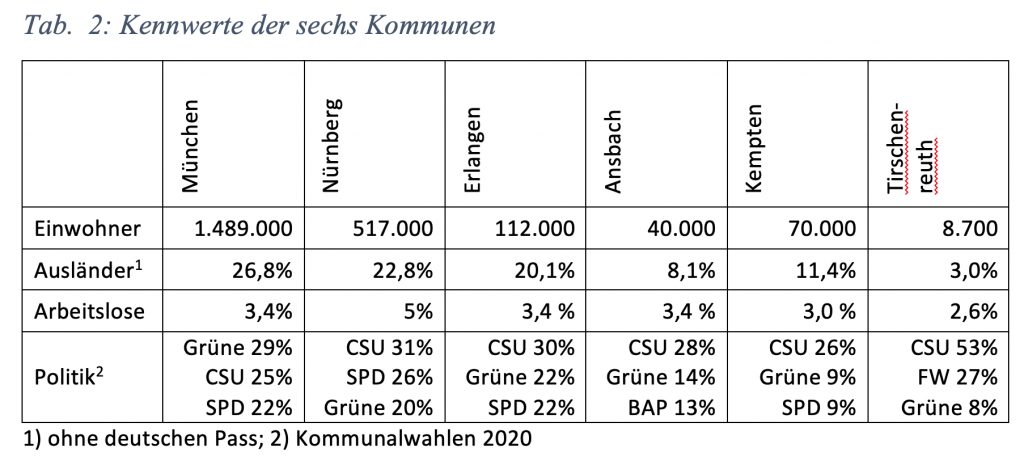

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, die Kommunen zu porträtieren und durch differenzierte Charakterprofile näher zu beschreiben. Die Tab. 2 präsentiert immerhin einige relevante Daten zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Kommunen.

2.2 Empirische Daten und Variablen

Die empirischen Rohdaten dieser Studie wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik angefordert und authentisch mitgeteilt. Übermittelt wurden für die dreizehn Schuljahre von 2008/2009 bis 2020/21 die absoluten Schülerzahlen, und zwar für jede der sechs Kommunen jeweils

- die Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler (Klasse 1 bis 10) an allgemeinbildenden Schulen;

- die Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) an Förderschulen („Förderschüler“);

- die Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) an allgemeinen Schulen („Inklusionsschüler“).

Zu diesem Datensatz sind zweierlei Anmerkungen bedeutsam:

- Im Schuljahr 2017/18 wurden von vielen Grundschulen und Mittelschulen in Bayern keine Angaben zu den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in allgemeinen Schulen gemacht. Das Schuljahr 2017/18 konnte wegen dieser Datenlücke nicht berücksichtigt werden und wurde deshalb vollständig von allen Analysen ausgenommen. Die Validität der Untersuchung dürfte davon in keiner Weise beeinträchtigt sein.

- Die spätere Analyse des verbliebenen Datensatzes zeigte, dass ab dem folgenden Schuljahr 2018/19 bei der „Inklusionsquote“ und nur dort überraschende Zuwächse zu verzeichnen waren. Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass möglicherweise die Variable „Schüler mit SPF in allgemeinen Schulen“ neu definiert und weiter gefasst wurde. Es wird noch recherchiert, ob und ggf. welche Umstellung bei der operationalen Erfassung der Variable „Schüler mit SPF in allgemeinen Schulen“ im Schuljahr 2017/18 vorgenommen wurde.

Aus den absoluten Werten wurden durch die Bildung von Quotienten die vier Kriteriumsvariablen „Förderquote“, „Exklusionsquote“, „Inklusionsquote“ und „Inklusionsanteile“ gewonnen. Die Definition dieser vier Variablen wurde streng an den Arbeiten von Klaus Klemm ausgerichtet. Die folgende Textbox gibt die Definitionen aus dem Untersuchungsbericht von Hollenbach-Biele /Klemm (2020) wieder. Ich verwende aus Gründen der sprachlichen Variation statt „Förderquote“ gelegentlich auch den synonymen Begriff „SPF-Quote“.

3. Kriterien einer inklusiven Entwicklung

Es ist ein Gebot wissenschaftlicher Fairness, bereits vor der Sichtung und Aufarbeitung der Daten die Kriterien transparent zu machen, nach denen schließlich die Untersuchungsergebnisse bewertet werden.

3.1 Konstanz der Förderquote und Niveau der Exklusionsquote

Welches quantitative Ziel möchte eigentlich eine Inklusionsreform erreichen? Will Inklusion den prozentualen Anteil an Behinderungen, die sogenannte Prävalenzrate, senken? Oder strebt die Inklusionsreform an, die Anzahl sonderpädagogischer Förderbedarfe zu erhöhen, damit – etwa in präventiver Absicht – noch mehr Schülerinnen und Schüler eine sonderpädagogische Förderung erhalten? Weder das Eine noch das Andere!

Inklusion kann und will die Prävalenzrate von Behinderungen nicht in nennenswertem Umfang absenken. Inklusion versteht sich nicht als ein pädagogisches Wundermittel, das gravierende Entwicklungsbeeinträchtigungen reduzieren, erheblich verbessern oder abmildern könnte. Inklusion verspricht eine optimale pädagogische Förderung von Menschen mit Behinderungen, aber keine „Heilung“. Eine „Heilung“ zu versprechen, wäre Scharlatanerie. Es ist ehrlich und realistisch, mehr oder minder von einer gleichbleibenden Rate von Behinderungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen auszugehen. Das allererste, axiomatische Kriterium jeder Inklusionsreform lautet daher: Konstanz der Prävalenzrate bzw. Konstanz der Förderquote!

Die Konstanz der Förderquote ist indes kein ewiges Gesetz, sie unterliegt einem geschichtlichen Wandel und kann durch gravierende Ereignisse und Umstände beeinflusst werden. Zu nennen sind etwa

- große Umweltkatastrophen à la Tschernobyl oder Fukushima,

- medizinische Katastrophen à la Contergan,

- massive Anhebung der Bildungsstandards und Leistungsnormen.

Gegenwärtig kann keine größere Katastrophe namhaft gemacht werden, die die Annahme einer Konstanz der Prävalenzrate von Behinderungen in Frage stellen würde. Das mögen Untergangspropheten und Schwarzseher anders sehen. Meine Überlegungen zur Begründung und Setzung von Erfolgskriterien einer Inklusionsreform gehen von einer grundlegenden Konstanz der Prävalenzrate aus.

Mit dieser axiomatischen Annahme ist ein erstes Kriterium für eine erfolgreiche Inklusionsreform gewonnen, das zugleich empirisch sehr gut überprüfbar ist: Die Förderquote aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) darf sich nicht wesentlich ändern. Sie darf also

- erstens nicht bedeutsam geringer werden, was nach dem derzeitigen Stand der pädagogischen Kunst auch nicht zu erwarten ist;

- zweitens nicht über die Maßen ansteigen, was eher problematisch ist. Dies könnte auf eine Veränderung der etablierten diagnostischen Kriterien oder auf eine neue Vermessung der pädagogischen Institutionen und Reviere hinweisen.

3.2 Vermehrung von Inklusion durch eine Verminderung von Separation

Wie soll dann aber immer mehr Inklusion passieren, wenn sich die Förderquote gar nicht ändern darf? Die Antwort ist einfach, logisch und konsequent; und sie ist zugleich unbeliebt und stößt vielfach auf Ablehnung. Die Antwort lautet: Eine „Vermehrung von Inklusion“ kann nur und ausschließlich durch eine „Verminderung von Separation“ geschehen. Es sollen und dürfen immer möglichst genau so viele Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in allgemeine Schulen aufgenommen werden wie im gleichen Zuge aus den Förderschulen entlassen werden. Die Austauschprozesse zwischen allgemeinen Schulen und Förderschulen sollten möglichst durch „Äquivalenz“ gekennzeichnet sein. Immer so viel und nur so viel mehr Inklusion wie gleich viel Reintegration aus Förderschulen! Ich nenne diese Äquivalenzforderung versuchsweise einmal „Äquivalenz von Migration und Immigration“.

- Der Äquivalenzbegriff wird hier in Analogie zur Mathematik als „Gleichmächtigkeit“ verstanden. Äquivalenz meint die „Gleichwertigkeit zweier Mengen, die dann besteht, wenn es sich um Mengen gleicher Mächtigkeit handelt“ (Duden, Internet). Bei der Umsiedlung von der Förderschule in die allgemeine Schule soll die Anzahl der Schüler mit SPF, die die Förderschule verlassen, quantitativ möglichst der Anzahl jener Schüler mit SPF, die in die allgemeine Schule aufgenommen werden, entsprechen. Die Inklusionsprozesse werden also als ein gleichmächtiges Verhältnis von Auszug und Einzug, von Emigration und Immigration

- Die Begriffe Migration und Immigration beziehen sich hier natürlich nicht auf Auswanderer und Einwanderer verschiedener Staaten und Länder, sondern auf Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Der Transitverkehr im Inklusionsprozess geht dabei nur in eine Richtung (unidirektional) von den schulischen Sondereinrichtungen in Richtung allgemeine Schulen. Inklusion ist als eine unidirektionale Umsiedlung zwischen den Lernorten Förderschule und Allgemeine Schule zu verstehen, bei dem sich die quantitativen Anteile der „Auswanderer“ und der „Einwanderer“ im Idealfall entsprechen sollten, weil es dem Grunde nach ja die gleichen Personen sind.

Eine ideale Inklusionsreform erweist sich mithin als ein Prozess, in dem die Inklusionsanteile und Exklusionsanteile in einem proportionalen Größenverhältnis ausgetauscht werden. Es verändern sich nur die prozentualen Anteile der beiden Teilpopulationen „SPF in Förderschulen“ und „SPF in allgemeinen Schulen“, die Gesamtheit der SPF-Population bleibt also erhalten und konstant! In der Sprache der Demografie: Das Migrationssaldo, die Differenz zwischen Emigration und Immigration sollte gegen Null gehen.

Damit ist das zweite Kriterium benannt: „Vermehrung von Inklusion durch Verminderung von Separation“. Wichtig in dieser Bestimmung ist die Präposition „durch“. Eine Mehr an Inklusion kann und sollte es nur geben durch ein Weniger an Separation. Das ist der entscheidende Punkt an dieser kriterialen Bestimmung!

Wir wissen aus etlichen empirischen Untersuchungen zur Inklusionsentwicklung, dass die Inklusionsentwicklung in ganz Deutschland, in vielen Bundesländern und in vielen Kommunen gerade nicht so verläuft, wie sie hier als idealer Prozess eingefordert wird. Ohne eine gleichzeitige und äquivalente Reduktion von Separation ist eine zunehmende Inklusion nicht zu haben, daran führt kein Weg vorbei. Das bedeutet natürlich auch, dass Inklusion mittelfristig nicht ohne einen Rückbau von Förderschulen zu haben ist. Auf eine andere Art und Weise als durch proportionale Austauschprozesse wird man wohl kaum der völkerrechtlichen Verpflichtung zum Aufbau eines inklusiven Bildungswesens nachkommen können. Von diesen Postulaten „Äquivalenz von Emigration und Immigration“ bzw. „Vermehrung von Inklusion durch Verminderung von Separation“ kann und will ich nicht ablassen, auch wenn diese Gebote vielfach missachtet werden und diese Ideale nicht allerseits Zustimmung finden.

Ich möchte gerne die Überlegungen zu den Kriterien einer wünschenswerten Inklusionsentwicklung abschließend in einem Exkurs noch etwas vertiefen und bekräftigen.

Exkurs I

Ich warne nachdrücklich vor einer derzeit sich abzeichnenden Deformation der Inklusionsidee. Es sind drei Fehlentwicklungen, die mich mit Sorge erfüllen:

- Etikettierungsschwemme

Eine Inklusionsreform, die die Zahl der Schüler/innen mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf durch eine ungebremste Etikettierung von Problem- und Risikoschülern über die Maßen vermehrt und sich mit expandierenden „Inklusionsquoten“ schmückt, hat die ursprüngliche und primäre Intention der UN-Behindertenrechtskonvention nicht verstanden. Ein ungezügeltes diagnostisches Aufspüren unterstützungsbedürftiger Schüler in allgemeinen Schulen und ihre kategoriale Etikettierung als „Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ ist keine Inklusion, sondern eine frevelhafte Zweckentfremdung der UN-Behindertenrechtskonvention! Die primären Adressaten der Behindertenrechtskonvention sind die Schüler/innen mit „Behinderungen“, die in Sonderschulen separiert sind.

- Separationsstillstand

Inklusion bedeutet nicht eine Vermehrung von Sonderpädagogik, sondern ihre Verlagerung, ein fortschreitender Umzug aus den Förderschulen in die allgemeinen Schulen. Die einstigen Förderschüler verlassen mitsamt ihren Sonderpädagogen die Förderschulen, gehen rüber und nehmen in den allgemeinen Schulen Platz. Das vorrangige Ziel aller Inklusionsbemühungen muss sein, die Separation aller Kinder und Jugendlichen mit einer Behinderung durch einen kontinuierlich fortschreitenden Transitionsprozess so weit wie irgend möglich zu beenden und stattdessen ihre Teilhabe, Zugehörigkeit und Gemeinsamkeit zu mehren. Eine Inklusionsreform, die die in Förderschulen separierten Schüler mit SPF vergisst und dort belässt, ist nicht der Rede wert und sollte besser unterbleiben! - Anschaffungsdiagnostik

Die sonderpädagogische Diagnostik hat ihre wissenschaftliche Dignität und Reputation in der bisherigen Inklusionsentwicklung ganz und gar verwirkt und sich selbst zu einer interessegeleiteten Anschaffungsdiagnostik herabgewürdigt. Sie bedient die Interessen der Förderschulen, indem sie weiterhin – Schülerrückgang hin, Inklusion her – genügend Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf dem System der Separation zuführt. Und sie bedient die Interessen der ressourcenhungrigen allgemeinen Schulen, indem sie diesen hinreichend Schüler aktenkundig macht, die zusätzliche Ressourcen erwirtschaften können. Es ist kein bloßes Gerücht,sondern durch empirische Untersuchungen seriös belegbar, dass die sonderpädagogische Diagnostik nicht allein nach wissenschaftsimmanenten Regeln funktioniert, sondern auch von sachfremden Kriterien und manifesten Interessen beeinflusst wird (Probst 1973; Helbig /Steinmetz 2021). Die sonderpädagogische Diagnostik ist der maßgebliche Akteur in der misslichen Pseudoinklusion.. Sie hat völlig versagt und sich zum bloßen Dienstleister für institutionelle Interessen entwickelt. Sie ist zu einer radikalen Selbstvergewisserung ihrer einstmals wissenschaftlichen Reputation aufgefordert (Wocken 2017; 219).

4. Ergebnisse

4.1 Niveauorientierter Vergleich der Regionen

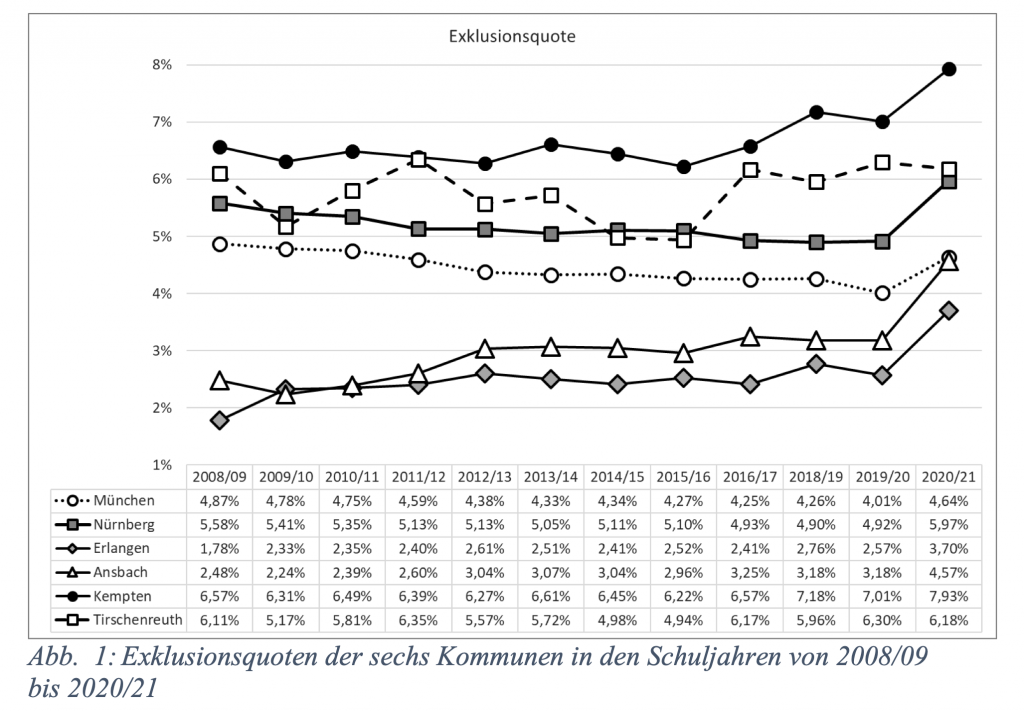

Abb. 1 präsentiert die Exklusionsquoten für die sechs Kommunen, differenziert nach den zwölf Messzeitpunkten, und zwar als Liniendiagramm und in tabellarischer Form.

Die sechs Kommunen formieren sich zu drei Clustern aus jeweils zwei Kommunen, die eine sehr ähnliche Exklusionscharakteristik aufweisen.

- Cluster: Stabile Exklusionsquoten: Kempten und Tirschenreuth

Kempten und Tirschenreuth sind die beiden Kommunen mit den höchsten Exklusionsquoten im gesamten Sample. Kempten hat eine durchschnittliche Exklusionsquote von 6,67 Prozent, Tirschenreuth von 5,77 Prozent. Die Exklusionsquoten verharren im Zeitverlauf auf einem hohen Niveau, sind relativ stabil und weichen nur geringfügig von ihrem Ausgangswert im Startjahr 2008/09 ab. Tirschenreuth erreicht in einigen Schuljahren niedrigere Exklusionswerte, insgesamt weisen die Quotenkurven jedoch eher eine hohe Konstanz auf.

- Cluster: Steigende Exklusionsquoten: Ansbach und Erlangen

Die Verläufe der Exklusionsquoten in den Städten Ansbach und Erlangen haben zweierlei gemeinsam. Sie starten erstens von einem sehr niedrigen Ausgangswert. Ansbach beginnt die Inklusionsentwicklung mit einer Exklusionsquote von 2,48 Prozent; die Startposition von Erlangen beträgt nur 1,78 Prozent, für bayerische Verhältnisse sicherlich eine rekordverdächtige Niedrigquote. In beiden Kommunen steigt dann zweitens die Exklusionsquote um etwa 0,75 Prozent (Erlangen) bzw. 0,52 Prozent (Ansbach) an.

- Cluster: Abnehmende Exklusionsquoten: München und Nürnberg

Für die beiden Großstädte im Sample wurden Exklusionsquoten errechnet, die – beginnend mit dem Referenzjahr 2008/09 – kontinuierlich leicht abfallen. Die durchschnittliche Exklusionsquote beträgt für München 4,46 Prozent, für Nürnberg 5,21 Prozent. Die prozentuale Minderung der Exklusionsquote ist für einen Zeitraum von 13 Schuljahren eher gering, aber immerhin kommen beide Großstädte dem zentralen Kriterium „Verminderung der Separation“ ein wenig näher.

Die Exklusionsquoten der ausgewählten bayerischen Kommunen lassen eine Unterschiedlichkeit und Varianz erkennen, die in ihrer quantitativen Ausprägung doch ein wenig überrascht. Zwischen dem Maximalwert von Kempten (Ø 6,67 %) und dem Minimalwert von Erlangen (Ø 2,53 %) liegen über 4 Prozent!

Schließlich ist die außerordentliche Niveaustabilität aller Exklusionsquoten bemerkenswert. Diese ist vermutlich auf eine jahrzehntelange Exklusionspraxis der lokalen Förderschulen zurückzuführen. Die kommunalen Förderschulen haben in langen Jahren eine eigene sonderpädagogische Identität ausgebildet und eine routinierte Diagnosepraxis mit einem robusten Kriterium entwickelt, die zusammen eine verlässliche Konstanz der Exklusionsquoten garantieren. Jede Kommune hat ein eigenes, lokalspezifisches Verständnis von einer richtigen, angemessenen Exklusionsquote etabliert, das sich anscheinend auch wenig vom Nachbarort, von der Bezirksregierung oder vom Kultusministerium irritieren lässt.

Das zweite Erfolgskriterium für eine gute Inklusionsentwicklung ist die Inklusionsquote, also der prozentuale Anteil von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF), die in allgemeinen Schulen inkludiert sind (Inklusionsschüler). Die Basis der Berechnungen ist die Gesamtheit aller Schülerinnen und Schüler in den Klassen 1 bis 10 aller allgemeinen Schulen der jeweiligen Kommunen.

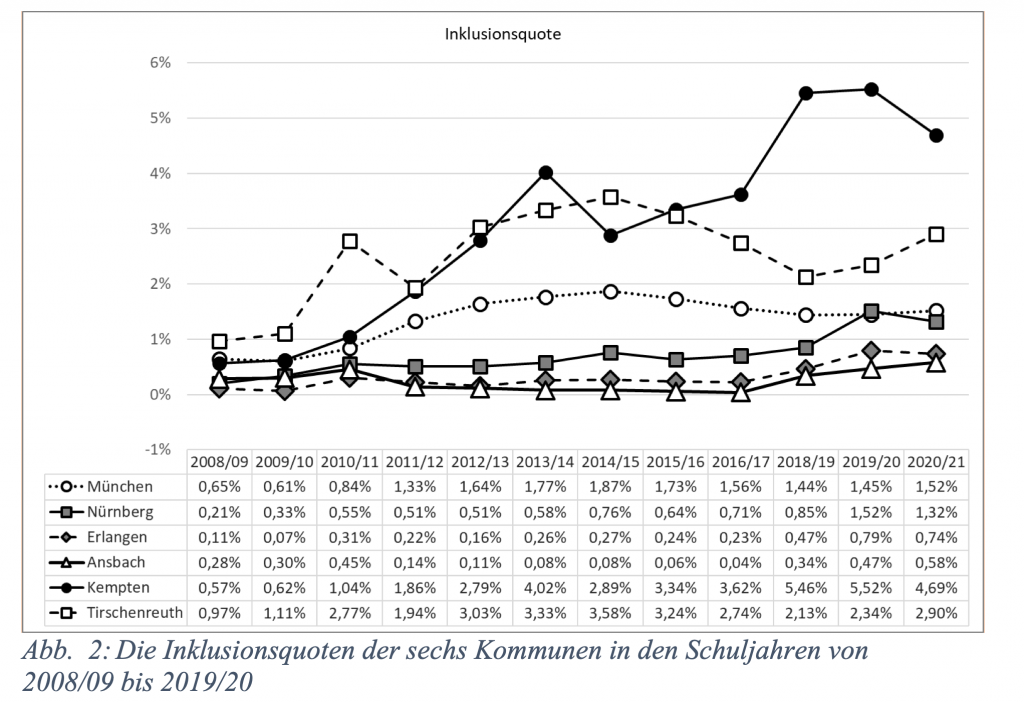

Grafik und Tabelle zur Entwicklung der Inklusionsquote (Abb. 2) vermitteln nun ein etwas anderes Bild. Die untersuchten Kommunen starten wie bei einem Marathonlauf alle von der gleichen Startlinie. In den beiden ersten Schuljahren 2008 bis 2010 bleiben die Teilnehmer des Samples noch zusammen, ab dem Schuljahr 2011/12 beginnt dann der Prozess einer erheblichen Ausdifferenzierung.

Der Einfachheit halber soll für die Beschreibung der Ergebnisse das gesamte Sample wie zuvor in drei Cluster gruppiert werden. Überraschenderweise kann man wiederum die gleichen Paarungen konstatieren wie bei der Exklusionsquote, allerdings ist die Ähnlichkeit innerhalb der jeweiligen Paare etwas geringer.

- Cluster: Hohe und steigende Inklusionsquoten: Kempten und Tirschenreuth

In den Kommunen Kempten und Tirschenreuth steigen, beginnend 2010/11, die Fallzahlen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die nun allgemeine Schulen besuchen, rasch und kräftig an. Der Spitzenreiter dieser explosiven Inklusionsentwicklung ist Kempten. Kempten kann die Inklusionsquote in dem Untersuchungszeitraum verachtfachen und kommt auf eine durchschnittliche Inklusionsquote von 3,03 Prozent! Tirschenreuth steht dem Spitzenreiter mit einer mittleren Inklusionsquote von 2,51 Prozent wenig nach; allerdings hat Tirschenreuth seit 2016/17 die Inklusionsquote wieder einige Zehntelprozente zurückgefahren.

- Cluster: Stagnierende und niedrige Inklusionsquoten: Erlangen und Ansbach

Die mittelfränkischen Städte Ansbach und Erlangen grenzen sich durch ein distanziertes bis skeptisches Inklusionsverhalten recht deutlich von dem übrigen Untersuchungsfeld ab. Erlangen beteiligt sich erst ab Mitte des Untersuchungszeitraums 2013/14 an der Vermehrung schulischer Inklusion, das aber mit deutlicher Reserviertheit. Ansbach zeichnet sich mit der geringsten mittleren Inklusionsquote von nur 0,21 Prozent durch die allergrößte Zurückhaltung aus. Es gibt im Zeitverlauf sogar Schuljahre, in denen in Ansbach der Zuwachs der Inklusionsquote gegen Null geht.

- Cluster: Gemäßigte Inklusionsquoten: München und Nürnberg

Die Entwicklung der Inklusionsquoten in den beiden Metropolen verläuft sehr deutlich unterhalb der Verlaufslinien von Kempten und Tirschenreuth. Die ruhig dahinlaufende Inklusionskurve von München verweist auf ein eher bedachtes, maßvolles Inklusionsverhalten der bayerischen Hauptstadt. Mit einer mittleren Inklusionsquote von 1,37 Prozent verzeichnet München immerhin eine Verdoppelung der Schülerklientel mit SPF in allgemeinen Schulen. Nürnberg geht mit noch größerem Bedacht und noch größerer Zurückhaltung zu Werke. Der prozentuale Anteil der inkludierten Schüler mit Förderbedarf wird in Nürnberg mit einem Durchschnittswert von 0,71 Prozent zwar verdreifacht; diese höhere Vervielfachung ist aber eher dem sehr niedrigen Startwert von 0,21 Prozent zuzurechnen.

Wie bereits erwähnt, driftet das gesamte Untersuchungsfeld bei der Entwicklung der Inklusionsquote erheblich auseinander. In Anknüpfung an die obige Interpretation der Exklusionsquote kann die starke Differenz der ausgewählten Kommunen in dem praktizierten Inklusionsverhalten als ein Ausdruck von Unsicherheit und von Suchbewegungen gedeutet werden. Die Kommunen haben sich in der Inklusionsfrage noch nicht verbindlich positioniert, geschweige denn ein gefestigtes Inklusionsverständnis ausgebildet und verhalten sich mit Ausnahme der Modellregionen Kempten und Tirschenreuth eher abwartend und vorsichtig vortastend.

Die bislang getrennte Betrachtung de Exklusions- und Inklusionsquote soll abschließend zusammengeführt werden. Die beiden Quoten bilden ja zusammen die Förderquote, also die Summe aller Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) unabhängig von ihrem Förderort. Die grafische Darstellung in Abb. 3 bestätigt eindrucksvoll die gewählte Clusterbildung. In der Summe unterscheiden sich die drei Cluster doch recht kontrastreich in der Häufigkeit, mit der sonderpädagogische Förderbedarfe identifiziert und attestiert werden. Der etwas unruhige Verlauf der Förderbedarfsquoten von Tirschenreuth sollte nicht als Ausdruck eines wechselhaften Inklusions- und Exklusionsverhaltens ausgelegt werden. Er ist vermutlich ein Effekt der kleinen Tirschenreuther Stichprobe, die ja in absoluten Zahlen nicht viel mehr als 100 Schüler/innen umfasst. Da kann schon eine Handvoll Schüler mehr oder weniger ausreichen, um einen stetigen Entwicklungsverlauf durch kleinere Hochs und Tiefs zu stören.

Die Kommunen des ersten Clusters (Kempten und Tirschenreuth) fallen durch recht hohe Förderbedarfsraten (Förderquoten) auf; sie steigern ihre Förderquote im Verlaufe des Untersuchersuchungszeitraums auf ca. 13 Prozent (Kempten) bzw. auf ca. 9 Prozent (Tirschenreuth. Diese Spitzenwerte können keineswegs unbesehen schon als Indiz einer erfolgreichen Inklusionsentwicklung angesehen werden.

Das zweite Cluster beinhaltet mit Erlangen und Ansbach Kommunen, die eine sonderbare, eigenwillige Inklusionsentwicklung vollzogen haben. Das unvergleichliche Eigenleben dieser beiden Unikate wird später anhand weiterer empirischer Kennwerte deutlich werden und zur Sprache kommen.

Im Mittelfeld des Samples macht das dritte Cluster mit München und Nürnberg mit ansprechenden Entwicklungsverläufen auf sich aufmerksam; die Inklusionsentwicklungen der beiden Metropolen sind zwar nicht perfekt, aber durchaus akzeptabel.

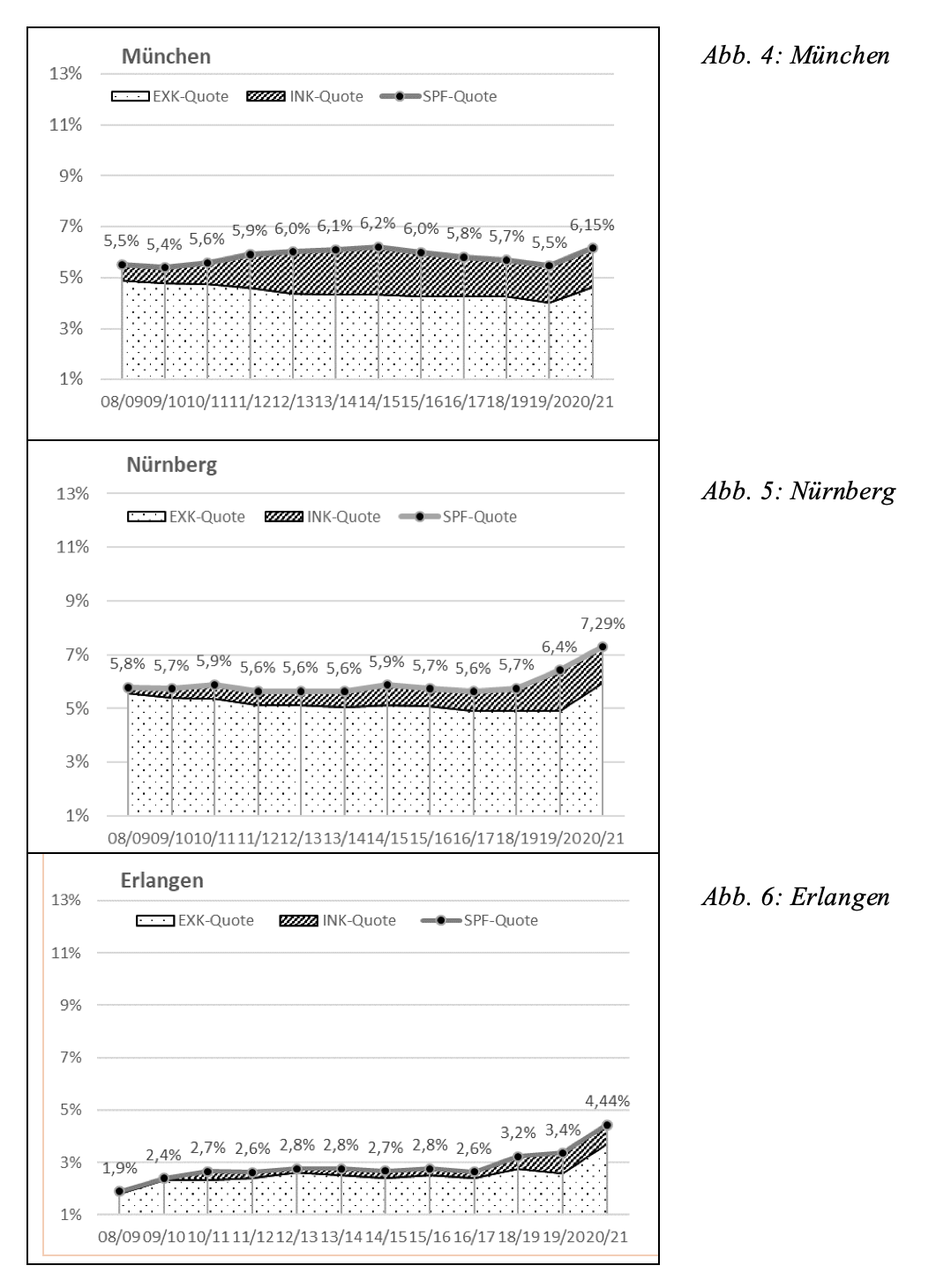

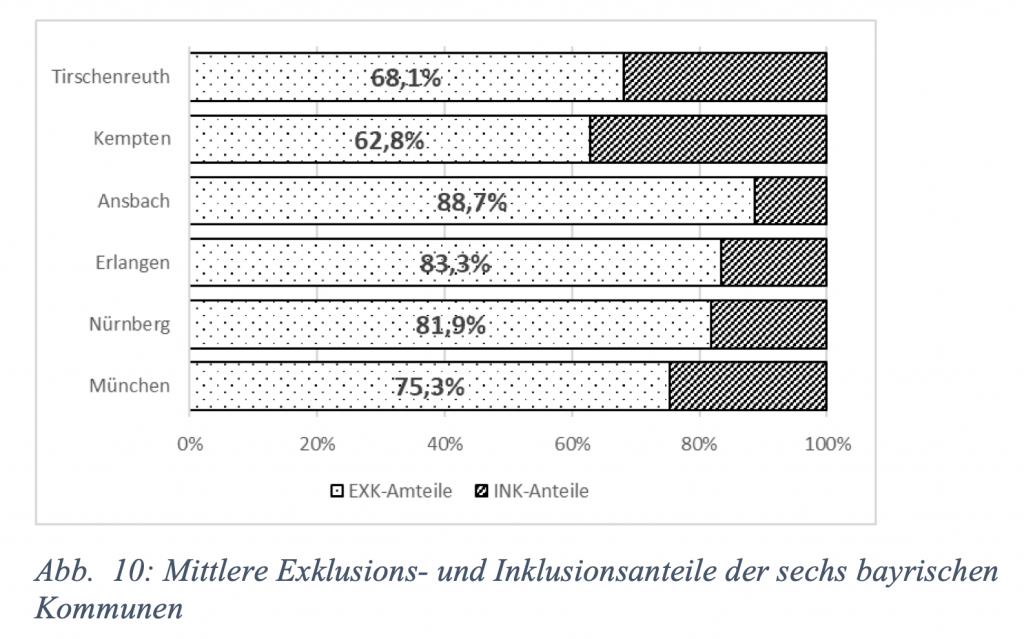

Weil die Förderquote ja als Summe der Exklusionsquote und Inklusionsquote definiert ist, besteht die Möglichkeit, alle drei Quoten simultan in einer Grafik abzubilden, und zwar durch sogenannte gestapelte Liniendiagramme. Die Abbildungen 4 bis 9 präsentieren für jede einzelne Kommune die drei Quoten in Form gestapelter Liniendiagramme.

Die Grafiken sind folgendermaßen zu lesen:

- Die unterste Linie mit der gepunkteten Fläche ist die Exklusionsquote.

- Die zweite Linie mit der dunklen Fläche stellt die Inklusionsquote dar.

- Auf der obersten Linie ist durch kleine schwarze Punkte die Förderquote eingetragen und zugleich mit den Prozentwerten beschriftet. Die numerischen Werte für die Förderquote liegen logischer Weise auf der Inklusionsquotenlinie, weil die Förderquote ja die Summe von Exklusions- und Inklusionsquote ist.

Die sehr instruktiven Grafiken lassen u.a. erkennen,

- in welchem Maße die Förderquoten gestiegen sind;

- in welchem Maße insbesondere die Progression der Inklusionsquoten zu dem Anstieg der gesamten Förderquote beigetragen hat. Je breiter die dunkle Zone zwischen Exklusions- und Inklusionsquote ist, desto stärker ist das Plus an Inklusion auf eine übermäßige Etikettierung von Problem- und Risikoschülern in der allgemeinen Schule zurückzuführen („Etikettierungsschwemme“).

Die Unterschiede zwischen den drei Clustern sind auch grafisch recht einfach zu identifizieren:

- Die kleine schraffierte Fläche in den Grafiken von München und Nürnberg weist auf mittlere Inklusionsanteile hin. Ursache ist die leicht abnehmende Exklusionsquote in Verbindung mit einer leicht zunehmenden Inklusionsquote.

- Bei Erlangen und Ansbach ist die schraffierte, dunkle Fläche sehr klein. Ursache ist in beiden Fällen die ansteigende Exklusionsquote in Verbindung mit einer recht mäßig ansteigenden Inklusionsquote.

- Die größten schraffierten Flächen weisen Kempten und Tirschenreuth auf. Ursache für die größeren Inklusionsanteile dieser beiden Kommunen ist einerseits ein sehr leichter Rückgang der Exklusionsquote und zugleich eine massive Steigerung der Inklusionsquote.

Diese kommunalen Teilgrafiken werden hier im Einzelnen nicht weiter beschrieben und kommentiert, sondern der mußevollen Betrachtung der Leser überantwortet

Abbildungen: Exklusions-, Inklusions- und Förderquote

4.2 Gruppenbezogener Vergleich

Im vorstehenden Kapitel 4.1 wurde das quantitative Entwicklungsniveau fokussiert, auf dem sich die ausgewählten bayerischen Kommunen bewegen. Der niveaubezogene Vergleich beantwortet zwei Fragen: Wieviel Prozent aller bayerischen Schülerinnen und Schüler hat sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) und besucht (a) separate Förderschulen (Exklusionsquote) oder (b) inklusive allgemeine Schulen (Inklusionsquote)?

In diesem Unterkapitel geht es um einen gruppenbezogenen Vergleich der Kommunen. Die Gesamtheit aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) gliedert sich in die beiden Teilgruppen „Schüler mit SPF in Förderschulen“ („Förderschüler“) und „Schüler mit SPF in allgemeinen Schulen“ („Inklusionsschüler“). Die jeweiligen prozentualen Anteile werden in der Fachsprache als „Exklusionsanteile“ bzw. als „Inklusionsanteile“ bezeichnet.

Im Inklusionsdiskurs ist für „Inklusionsanteile“ auch der Begriff „Inklusionsquote“ recht geläufig. Der Begriff „Inklusionsquote“ ist jedoch irreführend, er sollte durch den von Klaus Klemm geprägten, präziseren Begriff „Inklusionsanteile“ ersetzt werden. Der neue Begriff „Inklusionsanteile“ bringt sprachlich gut zum Ausdruck, dass es um die prozentualen „Anteile“ der Teilgruppen an der Gesamtheit aller SPF-Schüler geht. Ein Inklusionsanteil von 25 Prozent besagt, dass ein Viertel aller Schüler mit SPF in allgemeinen Schulen inkludiert ist.

Dieses Kapitel fragt also, wie sich das quantitative Verhältnis der „Inklusionsschüler“ zu den „Förderschülern“ in den sechs untersuchten Kommunen gestaltet und entwickelt hat. Die positive Hoffnung der Inklusion ist, dass innerhalb der kommunalen Populationen die prozentualen Anteile der Förderschüler zunehmend geringer werden und sich mehr und mehr zugunsten der Inklusionsschüler verschieben. Diese Hoffnung folgt dem inklusionspolitischen Postulat: Vermehrung der Inklusion durch eine Verminderung der Exklusion! Eine optimale Inklusionsentwicklung ist, wie bereits erwähnt, idealerweise durch rein populationsinterne Austauschprozesse gekennzeichnet. Das bedeutet auch, dass die Gesamtheit aller Schüler/innen mit SPF, also die Förderquote, im Reformprozess konstant bleiben und sich nicht erhöhen sollte.

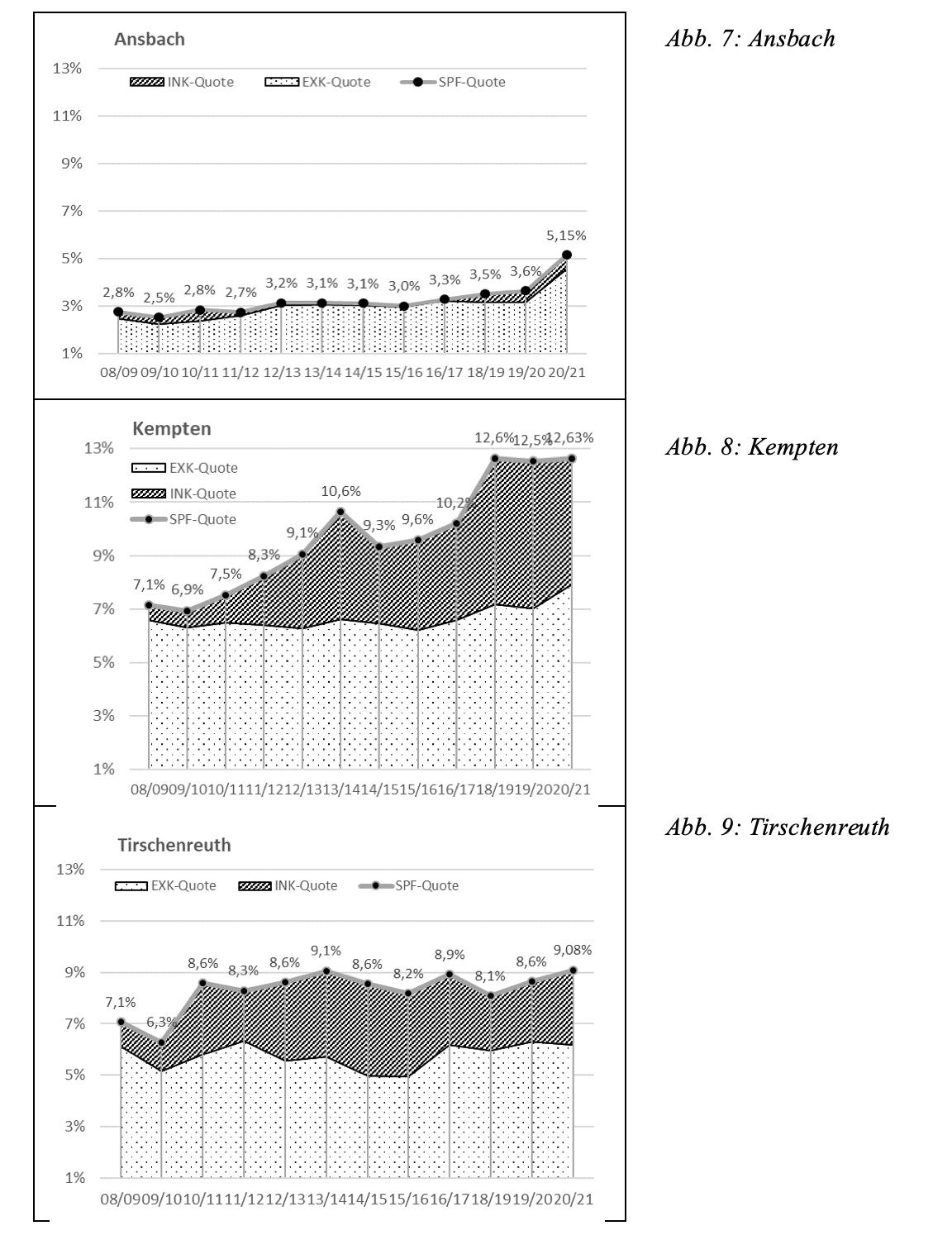

Der gruppenbezogene Vergleich der Kommunen wird hier der Kürze halber anhand der gemittelten Inklusionsanteile und Exklusionsanteile durchgeführt, die für die sechs ausgewählten bayerischen Kommunen im dreizehnjährigen Untersuchungszeitraum errechnet wurden. Die Abb. 10 zeigt die prozentualen Inklusions- und Exklusionsanteile in Form gestapelter Balkendiagramme an. Die Abbildung legt nahe, die sechs Kommunen wiederum in drei Cluster zu gruppieren.

- Cluster; geringere Exklusionsanteile (~65%) und höhere Inklusionsanteile (~35%) (Kempten und Tirschenreuth)

Im ersten Cluster mit Kempten und Tirschenreuth befinden sich ca. 65 Prozent aller Schülerinnen und Schüler mit SPB weiterhin in Förderschulen („Förderschüler“); die übrigen 35 Prozent sind logischerweise nun in allgemeine Schulen inkludiert („Inklusionsschüler“). Nach einer dreizehnjährigen Inklusionsreform kann ein prozentuales Verhältnis von „Förderschüler“ : „Inklusionsschüler“ = 65 : 35“ im Prinzip als ein Anzeichen für eine richtige Entwicklungsrichtung angesehen werden.

- Cluster: hohe Exklusionsanteile (~85%) und sehr niedrige Inklusionsanteile (~15%) (Erlangen und Ansbach)

Das zweite Cluster umschließt die mittelfränkischen Städte Erlangen und Ansbach. Der Exklusionsanteil dieses Clusters liegt bei ca. 85 Prozent. Man beachte und unterscheide sehr sorgsam: Die Exklusionsquote ist in Erlangen und Ansbach, wie in 4.1 dargelegt, ziemlich niedrig, die Exklusionsanteile sind dagegen recht hoch. Man kann es auch so formulieren: Die Schulen in Erlangen und Ansbach attestieren verhältnismäßig recht wenigen Schülerinnen und Schülern einen sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF). Wenn aber in Erlangen und Ansbach Schülern überhaupt ein SPF zugeschrieben wird, dann landen diese auch zu 85 Prozent in den Förderschulen. In diesem Cluster erhalten also nur 15 Prozent aller Schüler mit SPF einen Inklusionsplatz in einer allgemeinen Schule.

- Cluster: mittlere Exklusionsanteile (~80%) und mittlere Inklusionsanteile (~20%) (München und Nürnberg)

München befindet sich, wie die bisherigen Analysen aufgezeigt haben, im Mittelfeld zwischen den beiden anderen Clustern. Das Exklusionsverhalten ist erfreulicherweise gemildert, aber eher geringfügig, im Gegenzug nimmt das Inklusionsverhalten zu, aber gleichfalls moderat. Da mag vielleicht keine Begeisterung aufkommen, aber die Richtung stimmt. Beide Großstädte marschieren in Richtung weniger Exklusion und korrespondierend dazu in Richtung mehr Inklusion. Das quantitative Maß der proportionalen Austauschprozesse zwischen Exklusions- und Inklusionsanteilen ist sicherlich noch optimierbar, aber der Entwicklungstrend stimmt.

Der teilgruppenorientierte Vergleich der sechs Kommunen scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich informativ und relevant zu sein. In der Tat wird das Verhältnis der beiden Teilgruppen „Inklusionsschüler“ und „Separationsschüler“ erst mittelfristig an Bedeutung für die Beurteilung der Inklusionsentwicklung gewinnen. Von einem inklusiven Bildungssystem kann nämlich erst bei einer Relation von „Inklusion : Separation = 80 : 20“ gesprochen werden. Diese anspruchsvolle Zielsetzung soll durch eine seriöse Quelle, nämlich durch das Rechtsgutachten von Poscher, Rux und Langner (2008), mit einigen Zitaten belegt werden:

„Der Behindertenrechtskonvention liegt die Zielvorstellung einer fast vollständigen Inklusion von Schülern mit Behinderungen in die Regelschulen zugrunde“ (2008, 27). „Fast vollständig“ bedeutet dabei laut UN-Handbuch für Parlamentarier: „Experience has shown that as many as 80 to 90 percent of children with specific education needs, including children with intellectual disabilities, can easily be integrated into regular schools and classrooms, as long as there is basic support for their inclusion“ (zit. nach Poscher u.a. 2008, 28).

Der Stadtstaat Bremen hat derzeit einen Inklusionsanteil von 88,5 Prozent (Hollenbach-Biele /Klemm 2020, 37). Damit wäre Bremen das erste und bislang einzige Bundesland, das für sich in legitimer Weise beanspruchen könnte, ein „inclusive education system“ (BRK 2009, Art. 24) zu sein. Alle anderen Bundesländer, mithin auch die ausgewählten bayerischen Kommunen, sind von diesem Fernziel offenkundig noch meilenweit entfernt. Bayern trägt übrigens mit Inklusionsanteilen von 28,7 Prozent die rote Laterne.

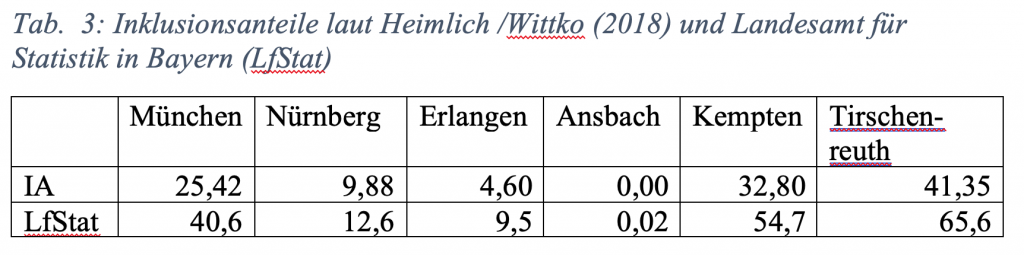

Exkurs II

An dieser Stelle mag ein kleiner Exkurs die Validität der empirischen Befunde zu den Inklusionsanteilen bekräftigen. In einem Zwischenbericht der Wissenschaftlichen Begleitung für die Modellregion Kempten (Heimlich /Wittko 2018) werden im Anhang folgende Inklusionsanteile (IA)[1] mitgeteilt:

Zwischen den von der Wissenschaftlichen Begleitung berichteten Inklusionsanteilen und den in diesem Untersuchungsbericht mitgeteilten Inklusionsanteilen bestehen offensichtlich erhebliche Unterschiede, obwohl die Daten in beiden Fällen amtlichen Quellen entstammen; die Ursache dieser Differenzen ist unerfindlich und unbekannt. Jenseits dieser numerischen Unterschiede kann man aber wiederum die gleichen qualitativen Abstufungen und Gruppierungen identifizieren: Sehr hohe Inklusionsanteile: Kempten und Tirschenreuth; sehr niedrige Inklusionsanteile: Erlangen und Ansbach; mittlere Inklusionsanteile: München und Nürnberg.

Über alle Maßen bestürzend ist der Ansbacher Wert von 0,00 Prozent! Die Inklusionsanteile von 0,00 Prozent gehen logischerweise einher mit einem Separationsanteil von 100,00 Prozent. Das heißt: Im Schuljahr 2015/16 haben in Ansbach ausnahmslos alle Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Förderschule besuchen müssen und kein einziger Schüler mit SPF war in eine allgemeine Schule inkludiert. Das ist eine schockierende Feststellung. Das Inklusionsverhalten von Ansbach im Schuljahr 2015/16 muss man mit sehr deutlichen Worten als gesetzeswidrigen, totalen „Inklusionsboykott“ qualifizieren und missbilligen.

4.3 Prävalenzbezogener Vergleich der Regionen

Im vorigen Kapitel 4.2 galt die Aufmerksamkeit den prozentualen Anteilen von Exklusion und Inklusion an der Gesamtheit aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Diese Gesamtheit machte logischer Weise volle 100 Prozent aus, die dann wie gezeigt anteilig auf die Teilgruppen Schüler mit und ohne SPF verteilt wurden. Nun wendet sich das Untersuchungsinteresse eben dieser Gesamtheit der SPF-Schüler zu und fragt gezielt nach, ob sich die quantitative Größe aller SPF-Schüler im Verlaufe der Zeit geändert hat. Mit anderen Worten: Wie halten es die Kommunen mit der postulierten Konstanz der Förderquote? Gibt es möglicherweise aufgrund von vermehrten Förderbedarfsdiagnosen immer mehr und mehr Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF)? Wird die Schülerschaft der bayerischen Kommunen durch eine üppig ins Kraut schießende Hyperkategorisierung immer „behinderter“?

Die empirischen Kennwerte für die Untersuchung der Prävalenzrate bzw. der Förderquote sind nun nicht mehr die Exklusions- und Inklusionsanteile, sondern die sog. Förderquote, die auch Prävalenzrate genannt werden kann. Die Förderquote ist definiert als die Summe der Ex- und Inklusionsquote. Eine Förderquote von 5 Prozent besagt, dass von 100 Schüler/innen aller Schulformen Bayerns fünf Schüler sonderpädagogisch gefördert werden, an welchem Lernort (Förderschule oder allgemeine Schule) auch immer.

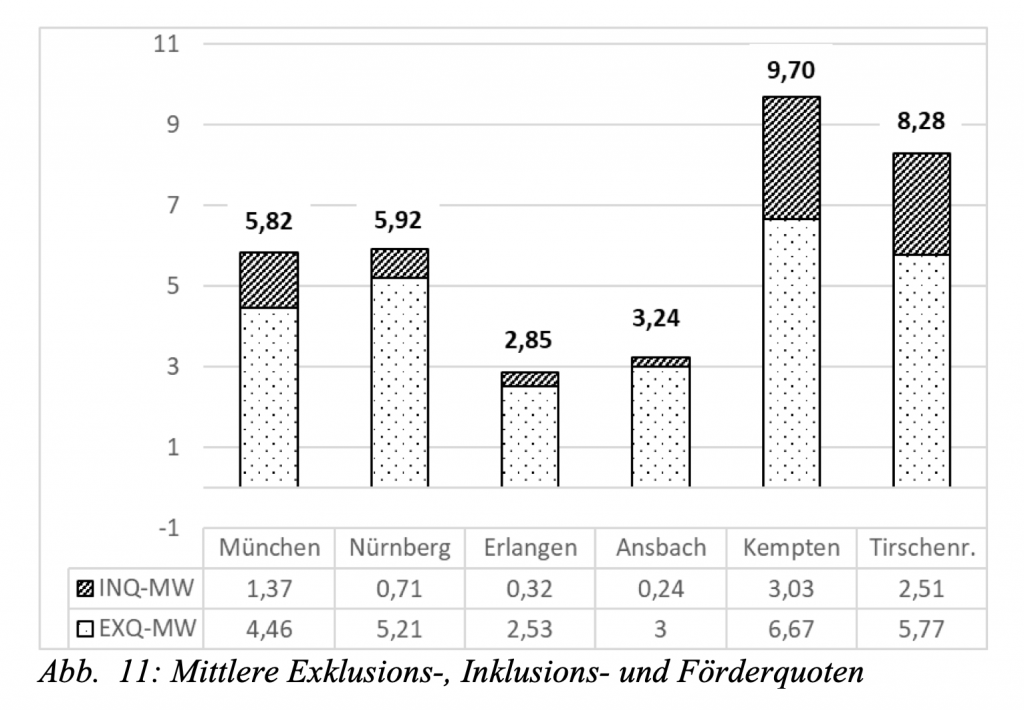

Die längsschnittliche Entwicklung der Förderquote kann im Detail auch aus den Abb. 4 bis 9 abgelesen werden; die kleinen schwarzen Punkte repräsentieren in diesen Grafiken die Förderquoten, deren prozentualer Wert auch numerisch angegeben ist. Der Kürze halber soll hier über die Konstanz der Förderquote anhand der Quotenmittelwerte des gesamten Zeitraums von 2008/09 bis 2020/21 berichtet werden. Abb. 11 präsentiert das Ergebnis. Die gestapelten Säulen stellen für die sechs bayerischen Kommunen die über 12 Messzeitpunkte gemittelten Exklusionsquoten (EXQ-MW) und Inklusionsquoten (INQ-MW) sowie deren Summe, die Förderquoten (Ziffern), dar.

Die Grafik bestätigt noch einmal sehr anschaulich die Gruppierung der Kommunen in drei Clustern. Es sind die gleichen Cluster, die schon aus den vorherigen Kapiteln bekannt sind. Das Ergebnis ist nach allem bereits Gesagten keine Überraschung mehr und schnell erzählt.

- Cluster: sehr hohe Förderquote (~9,0%) (Kempten und Tirschenreuth)

Die beiden Modellregionen Kempten und Tirschenreuth verzeichnen sowohl die höchsten Exklusionsquoten als auch die höchsten Inklusionsquoten und weisen dann folglich auch die höchsten Förderquoten auf. Diese sehr hohen Quoten sind dabei keineswegs als Exzellenzwerte zu verstehen, wie noch zu zeigen sein wird. Den wenig rühmlichen Spitzenplatz nimmt konkurrenzlos Kempten ein. Die Spitzenwerte von mehr als 12 Prozent seit 2016/17 besagen ja, dass in Kempten mehr als jeder zehnte Schüler das diagnostische Etikett „Sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF)“ trägt. Ursächlich für den erheblichen Anstieg der Förderquote sind im ersten Cluster vor allem die kräftig expandierenden Inklusionsquoten. Die Grafiken von Kempten und Tirschenreuth (Abb. 8 und 9) bilden die Zuwächse der Förderbedarfe in allgemeinen Schulen besonders gut ab; sie sind zugleich exemplarische Anschauungsbilder für die sog. „Etikettierungsschwemme“ (Wocken 2016; 2019).

- Cluster: sehr niedrige Förderquote (~3,0%) (Erlangen und Ansbach)

Erlangen und Ansbach sind die bekannten Kommunen, die sowohl eine beachtenswert niedrige Exklusionsquote wie auch eine recht bescheidene Inklusionsquote haben. Daraus resultiert als Summe eine niedrige Förderquote von nur 3,0 Prozent. Man vergleiche: Im ersten Cluster (Kempten und Tirschenreuth) ist die Förderquote etwa dreimal so hoch!

- Cluster: durchschnittliche Förderquote (~5,8) (München und Nürnberg)

Die Metropolen München und Nürnberg belegen wie bekannt das Mittelfeld. Wenn man das Postulat „Konstanz der Förderquote“ großzügig auslegt und geringfügige Abweichungen toleriert, dann können allein die beiden Metropolen dem Gebot einer stabilen Prävalenzrate annähernd genügen. Die Förderquoten von München und Nürnberg oszillieren im gesamten Zeitraum von 2008/09 bis 2020/21 um den Wert von etwa 5,8 Prozent.

Ausgenommen München und Nürnberg kann den vier anderen Kommunen des Samples nicht das Gütesiegel „Konstanz der Förder- und Prävalenzquote“ verliehen werden. Das bedeutet konkret: Inklusion durch Expansion! Die Maximierung der Förderquote erfolgt nicht durch eine Äquivalenz von Auszug und Einzug, sondern durch einseitige territoriale Erweiterungen.

Die quantitative Progression der Förderquoten ist keine nebensächliche Feststellung, sondern eher ein bedenkenswerter Befund. Dieser Befund besagt immerhin, dass die Gesamtheit aller Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in dem dreizehnjährigen Reformzeitraum gesteigert wurde. Es gibt gegenwärtig mehr Schüler/innen, denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF) bescheinigt wird, als in vorinklusiven Zeiten! Es ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, dass es einmal in einer Zeit ohne eine förmlich erklärte Inklusionspolitik mehr Inklusion gegeben hat als in einer Zeit, in der Inklusion ein völkerrechtliches Gebot, offiziell ausgerufenes Regierungsprogramm und dank der Verankerung im bayerischen Schulgesetz eine landesrechtliche Verpflichtung ist. Das Territorium der Sonderpädagogik ist über seine einstige Heimat Sonderschule im Wortsinne hinausgewachsen; die Sonderpädagogik hat sich durch eine fortschreitende Etikettierungspraxis in den allgemeinen Schulen neue Arbeitsfelder und Zuständigkeiten erschlossen. Die Entwicklung von mehr schulischer Inklusion geht kaum mit dem Rückbau von Separation, sondern vielmehr mit einer schleichenden „Sonderpädagogisierung“ der allgemeinen Schule einher. Eine schwerlich akzeptierbare Tatsache.

Kann man diese Bedarfsvermehrung gutheißen? Bedeutet Inklusion allen Ernstes eine Vermehrung von „Krankschreibungen“? Darf Inklusion die Anzahl abweichender, problematischer, schwieriger, bedürftiger, devianter Kinder und Jugendlicher bedenkenlos vermehren?

Inklusion will nicht „Behinderungen“ vermehren und „Förderquoten“ steigern, sondern vielmehr die Normalitätstoleranz erweitern. Inklusion möchte, dass mancherlei Probleme, Risiken und Beeinträchtigungen von Schüler/innen als tolerabel und „normal“ angesehen werden. Inklusion glaubt, dass bei geringfügigen Entwicklungsproblemen und -beeinträchtigungen in nicht seltenen Fällen eine förmliche diagnostische Etikettierung als „sonderpädagogischer Förderbedarf“ weder notwendig noch hilfreich ist. Inklusion – so meine persönliche Position – will eine größtmögliche Vielfalt der Menschen akzeptieren und so weit wie möglich auf ihre Etikettierung, Beschämung und Ausgrenzung verzichten. Es ist ein weit verbreitetes, großes Missverständnis, dass Inklusion ein bildungspolitisches Programm sei, dass auf eine Vermehrung sonderpädagogischer Förderbedarfe abziele und in einer epidemischen Hyperkategorisierung ihr wahres Ziel sehe (Wocken 2020).

4.4 Entwicklungsbezogener Vergleich der Regionen

Die bislang untersuchten Variablen waren die Exklusionsquote, Inklusionsquote, Förderquote und Inklusionsanteile. Das anstehende Kapitel bringt keine neue Kriteriumsvariable ins Spiel, sondern fragt nach einem möglichen Einfluss einer Kontextvariable: Macht sich der seit längerem konstatierte allgemeine Rückgang der Schülerzahlen moderierend oder modifizierend auf das Exklusions- und Inklusionsverhalten der Schulen bemerkbar?

Des Weiteren ist im Folgenden nicht mehr die absolute quantitative Höhe der Quoten von Interesse, sondern ihre Veränderung im Laufe der Zeit. Die Bedeutung dieser Fragestellung sei an einem kleinen Beispiel erläutert.

Zwei Schüler machen in einem Rechtschreibdiktat zum Schuljahresschluss je fünf Fehler. Zum Schuljahresbeginn betrug das durchschnittliche Rechtschreibniveau des Schülers A null Fehler; Schüler B machte dagegen zur gleichen Zeit etwa zehn Fehler. Die Rechtschreibleistungen der beiden Schüler A und B sind aktuell gewiss gleich, aber A und B haben sich doch recht unterschiedlich entwickelt.

Ähnliche disparate Entwicklungsfortschritte und -entwicklungen sind mit einiger Sicherheit auch bei den untersuchten Kommunen zu erwarten. Die ersten drei Kapitel haben ja deutlich gezeigt, dass die sechs Kommunen durchaus unterschiedliche Startpositionen haben und im Laufe der Zeit ihre Entwicklungsquoten auch mehr oder weniger variieren.

Die Frage nach Entwicklungen und Veränderungen über die Zeit ist in der Inklusionsforschung nicht sonderlich verbreitet. Das ist bedauerlich und unverständlich. In der Pädagogik wird diese prozessuale Orientierung an der Entwicklung unter dem Begriff „individuelle Bezugsnorm“ diskutiert. Die „individuelle Bezugsnorm“ kann als eine wichtige Alternative und komplementäre Ergänzung zur „sozialen Bezugsnorm“ verstanden werden. Erstere vergleicht die jetzigen Leistungen eines Schülers mit seinen früheren Ausgangswerten, letztere vergleicht die aktuellen Lernergebnisse eines Schülers mit den Ergebnissen der Mitschüler. Das ist ein großer und wichtiger Unterschied.

Ähnliches soll nun hier geschehen. Der „soziale“ Vergleich der Kommunen miteinander tritt zurück und wird ergänzt durch einen Blick auf die Entwicklung, die jede einzelne Kommune in dem Zeitraum von 2008/09 bis 2020/21 durchlaufen hat.

Ein Wort noch zur empirischen Methodik. Um zeitliche Veränderungen untersuchen und abbilden zu können, benötigt man sog. „Wachstumsraten“. Diese errechnen sich mathematisch aus der Differenz zwischen einem aktuellen Wert und dem Ausgangswert im Referenzjahr 2008/09; aus der folgenden Division dieser Differenz durch den Startwert resultiert dann ein Prozentwert, der die relative Veränderung eines aktuellen Wertes im Vergleich zu seinem Startwert anzeigt.

Die folgenden Grafiken zeigen jeweils drei Zeitreihen:

- die Entwicklung der Schülerzahl der sechs Kommunen („alle“)

- die prozentualen Wachstumsraten der Exklusionsquote;

- die prozentualen Wachstumsraten der Inklusionsquote.

Weil die numerischen Werte Exklusion und Inklusion sehr stark unterschiedlich skaliert sind, werden die allgemeine Populationsentwicklung („alle“) und die Exklusionsrate auf der Y1-Achse und die Inklusionsrate auf der Y2-Achse abgebildet. Durch dieses Verfahren wird man zwar aller drei Variablen gleichzeitig ansichtig, muss aber sehr sorgsam die unterschiedliche Skalierung im Auge behalten!

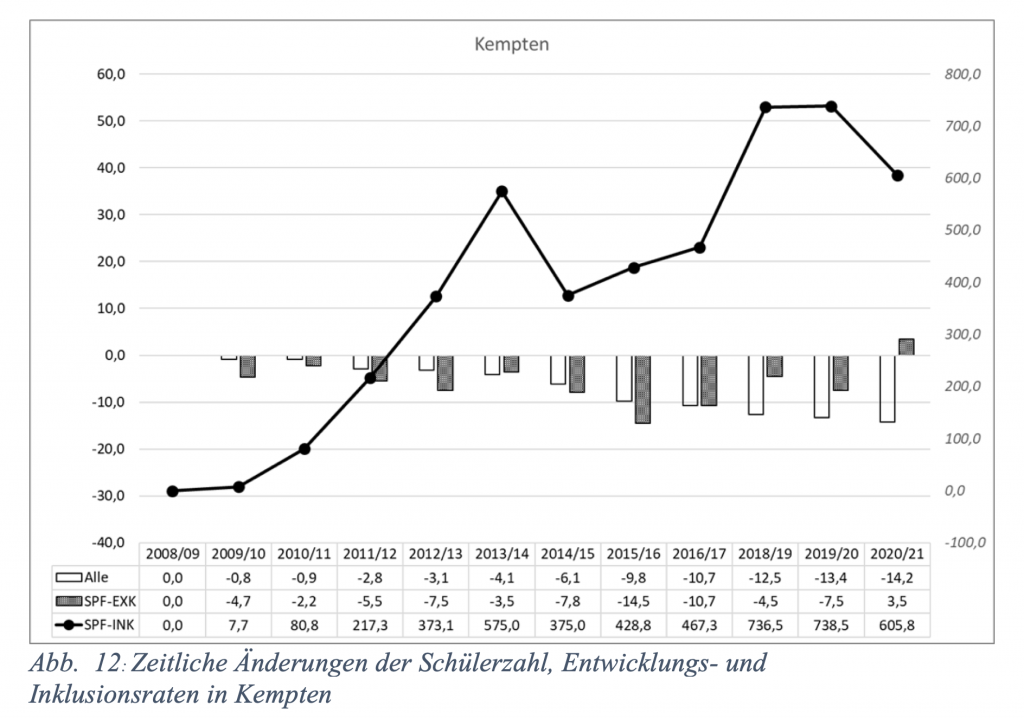

Cluster 1: Kempten

Kempten ist, wie Kenner wissen, in bildungspolitischer Hinsicht recht ambitioniert und innovationsfreudig (Baier-Regnery 2014). Es war die allererste bayerische Kommune, die 2016 die regierungsamtliche Anerkennung als „Modellregion Inklusion“ erhalten hat. Hat diese Wertschätzung neue Impulse wecken können? Was das Exklusionsverhalten angeht, ist nur eine geringe Anschubwirkung der Auszeichnung zu vermerken. Die Exklusionsquote ist zwar zurückgegangen, aber eher im gleichen Umfang wie der allgemeine Schülerrückgang auch, nicht mehr und nicht minder. Eine aufsehenerregende Entwicklung ist indessen bei der Inklusionsquote zu beobachten. Vor der Inklusionsreform betrug diese schon sieben Prozent, eine der höchsten Quotenwerte im gesamten Sample. In den letzten beiden Jahren des Untersuchungszeitraums werden die Inklusionsraten noch einmal gesteigert und ~12,5 Prozent erreicht (Abb. 3). Mit diesem Höchstwert übertrifft Kempten sicherlich viele andere Kommunen um Längen, die im Untersuchungsfeld allemal.

Sind die explosive Inklusionsentwicklung und der Spitzenwert als Indikatoren einer optimalen, bestmöglichen Inklusionsentwicklung zu würdigen? Mitnichten. Wenn die Exklusionsquote, wie berichtet, nur recht bescheiden zurückgegangen ist, tut sich die Frage auf, woher dann die vielen, neuen „Inklusionsschüler“ kommen, die die Inklusionsrate um 5 Prozent anheben? Da gibt es wohl keinen Zweifel: Die neuen „Inklusionsschüler“ wurden in den allgemeinen Schulen ausfindig gemacht und mittels sonderpädagogischer Diagnostik zu „Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf umetikettiert. Ein wenig löbliches, keineswegs nachahmenswertes Beispiel für eine „Etikettierungsschwemme“. Die mächtigen Inklusionsanteile signalisieren keineswegs per se ein Mehr an „Integration“ einstiger Förderschüler, sondern suggerieren eher eine Art „Pseudoinklusion“ (Wocken 2019). Noch einmal: Mehr Inklusion geht nicht ohne eine äquivalente Reintegration von separierten Schülern mit Behinderungen.

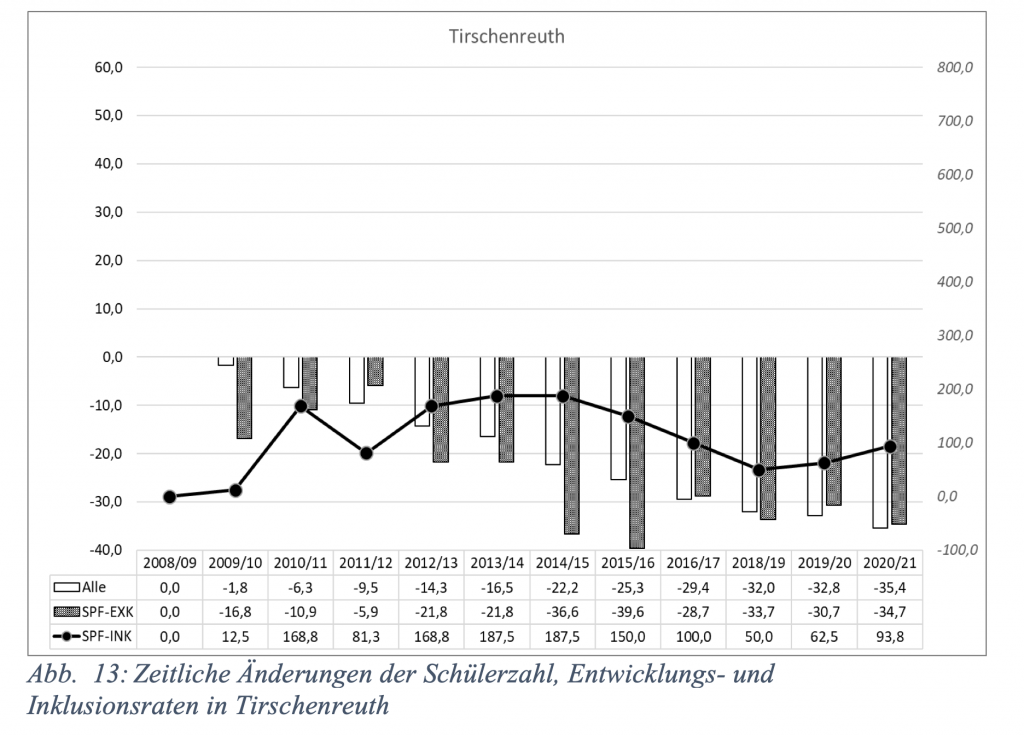

Cluster 1: Tirschenreuth

Die Entwicklungen in Tirschenreuth sind nicht leicht zu beurteilen, weil die kleine Stichprobegröße unvermeidlich mit mancherlei Ausreißern, Einbrüchen und Gipfeln im Entwicklungsverlauf einhergeht. Die Grafik ist schon rein optisch beeindruckend und hebt sich deutlich von den anderen Kommunen ab. Die Details: Die Gesamtschülerzahl in Tirschenreuth bricht dramatisch ein, die Gemeinde verliert durchschnittlich etwa 17 Prozent. Aber Tirschenreuth überbietet diesen Schülerrückgang durch einen noch höheren Rückgang der Separation in Förderschulen. Keine andere Kommune kann einen derartig starken Rückgang der Separationsquote vorweisen! Zugleich lässt die Gemeinde es nicht an inklusiven Anstrengungen fehlen und bringt eine quantitative Inklusionsquote hervor, die in Relation zur Exklusionsquote vielleicht schon grenzwertig hoch ist. Während der prozentuale Abschwung der Exklusionsquote wie erwähnt Beachtung verdient, ist das quantitative Niveau der Separation noch zu hoch. Eine hochengagierte örtliche „Arbeitsgruppe“ Inklusion berechtigt zu der Hoffnung, dass die weitere Entwicklung in Tirschenreuth einen wünschenswerten Lauf nehmen wird. Für die bisherige Entwicklungsarbeit hat Tirschenreuth sich die regierungsamtliche Anerkennung als „Modellregion Inklusion“ im Jahre 2019 redlich verdient.

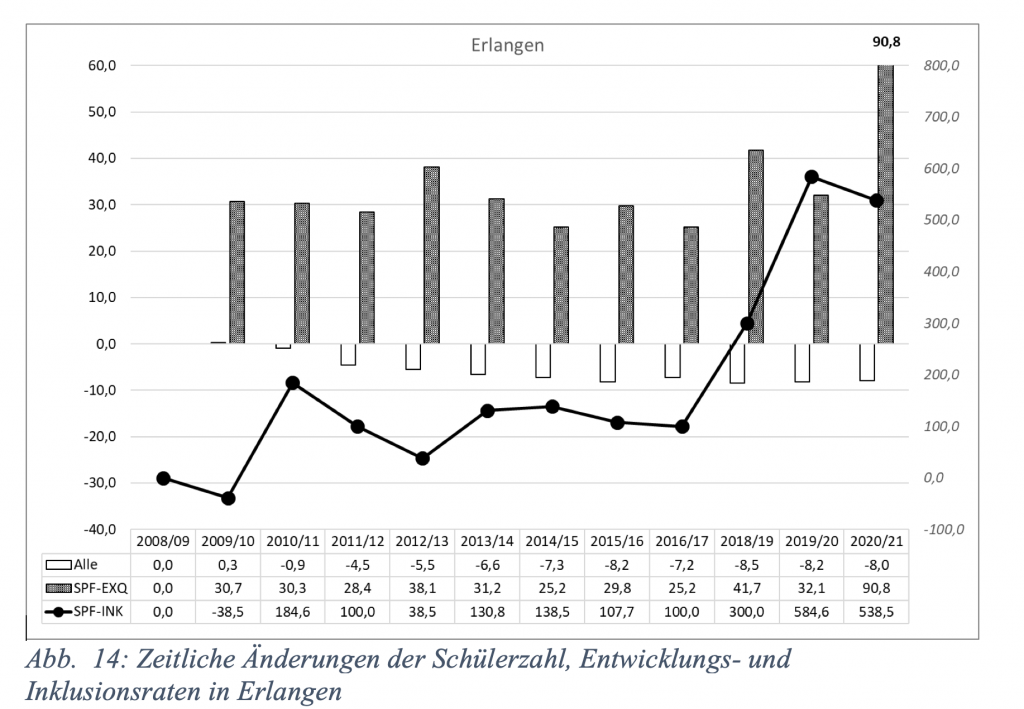

Cluster 2: Erlangen

Erlangen hatte vermutlich vor Längerem einmal die niedrigste Exklusionsrate im gesamten Freistaat Bayern. Damit ist es nun vorbei. Die Wissenschaftsstadt Erlangen hat sich einen kräftigen Schluck Exklusion gegönnt und die Exklusionsrate um ca. 30 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2008/09 gesteigert. Dem Entwicklungsverlauf zufolge anscheinend auf Dauer. Die Erwartung, dass dafür im Gegenzug die Stadt in die Inklusionsreform einsteigt und die Inklusionsquote merklich anhebt, wird eher enttäuscht. Die Inklusionsentwicklung der Kommune ist ohne jeglichen Glanz, eher allzu bescheiden.

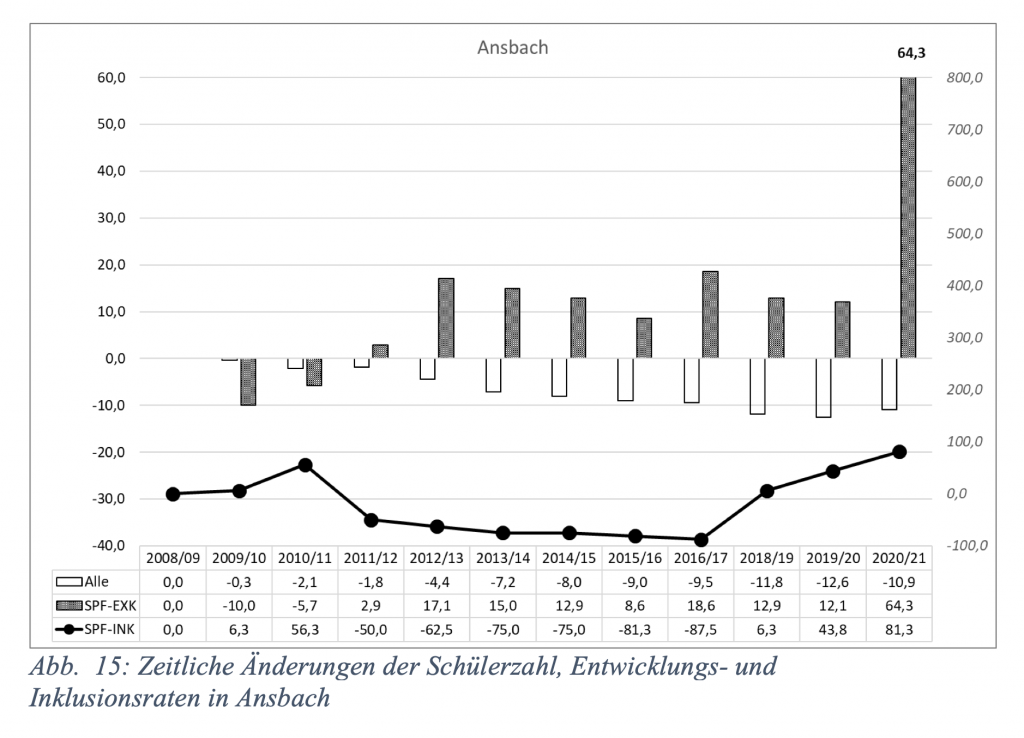

Cluster 2: Ansbach

Der Rückgang der Gesamtschülerzahl in Ansbach um ca. 10 Prozent hat die Reformbemühungen anscheinend nicht erleichtern können. In der fränkischen Regierungsstadt läuft die Inklusionsreform ziemlich daneben. Die Entwicklungen der beiden wichtigen Parameter Exklusionsquote und Inklusionsquote lassen erschaudern: Die Exklusionsquote steigt deutlich; im Übergang von 2019/20 zu 2020/21 beträgt die Wachstumsrate gegenüber dem Referenzjahr satte 64 Prozent. Das Inklusionswachstum sinkt in den Anfangsjahren ebenso deutlich, und das in Zeiten von Inklusion! Da will das Erstaunen und Entsetzen kein Ende nehmen. Inklusion fordert eine Verminderung von Exklusion, Ansbach macht just das Gegenteil, nämlich eine Vermehrung von Separation! Inklusion fordert eine Vermehrung von Inklusion, Ansbach macht wiederum das genaue Gegenteil, nämlich eine Absenkung der Inklusion! Das ist Inklusion paradox! Man könnte mit vollem Recht auch von einer antiinklusiven „Inklusion“ sprechen; die empirischen Daten lassen bedauerlicherweise keine andere Bewertung zu.

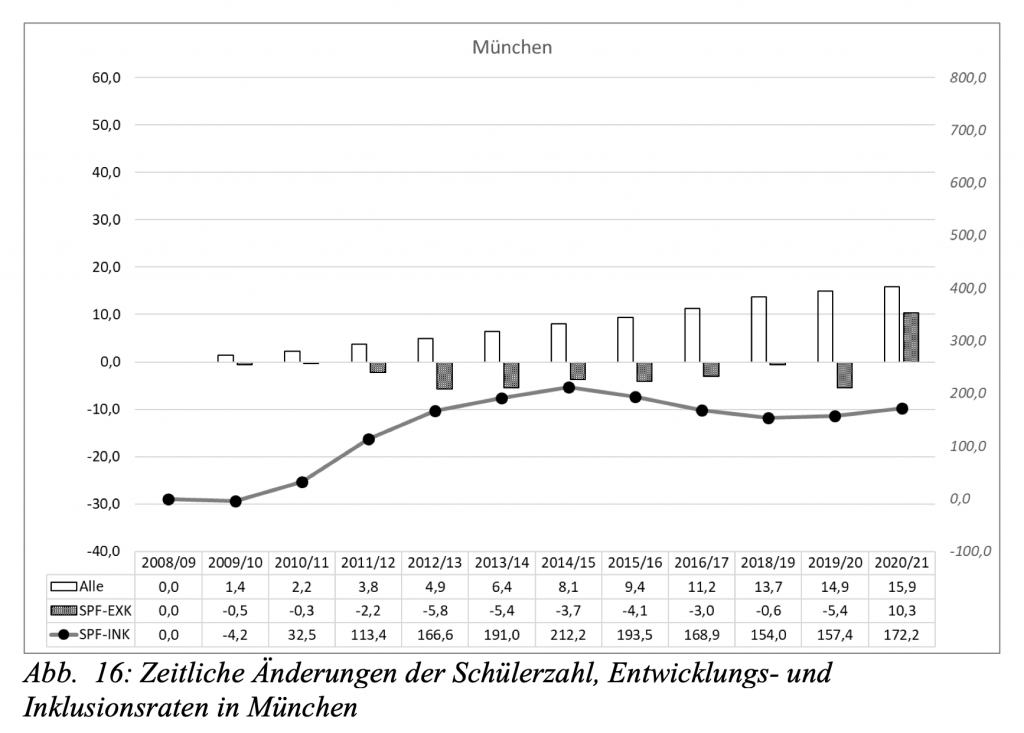

Cluster 3: München

Cluster 3: München

Die Landeshauptstadt München hinterlässt, das sei als pauschales Urteil vorangeschickt, einen guten, wenn nicht gar den besten Eindruck in dem untersuchten Sample. Die gesamte Schülerschaft von München steigt in den dreizehn Schuljahren um beachtliche fünfzehn Prozent. Die Münchner Schulen scheinen indes diese Mehrlast recht locker zu schultern, ja sie senken die Exklusionsquote um ca. fünf Prozent. Bedauerlicherweise verlässt München im letzten Schuljahr die bisherige Linie und vermeldet erstmals ein positives Wachstum der Exklusionsquote. Dessen ungeachtet ist die Minderung des Exklusionswachstums eine beachtliche und anerkennenswerte Leistung. Auch die neue Inklusionsaufgabe wird willig angegangen. Die Inklusionsquote steigt recht ansehnlich, aber nicht über die Maßen, sondern besonnen und moderat. Die Inklusionsentwicklung von München verdient ohne Vorbehalte Anerkennung und Wertschätzung. So in etwa könnte und sollte eine gute Inklusionsentwicklung aussehen.

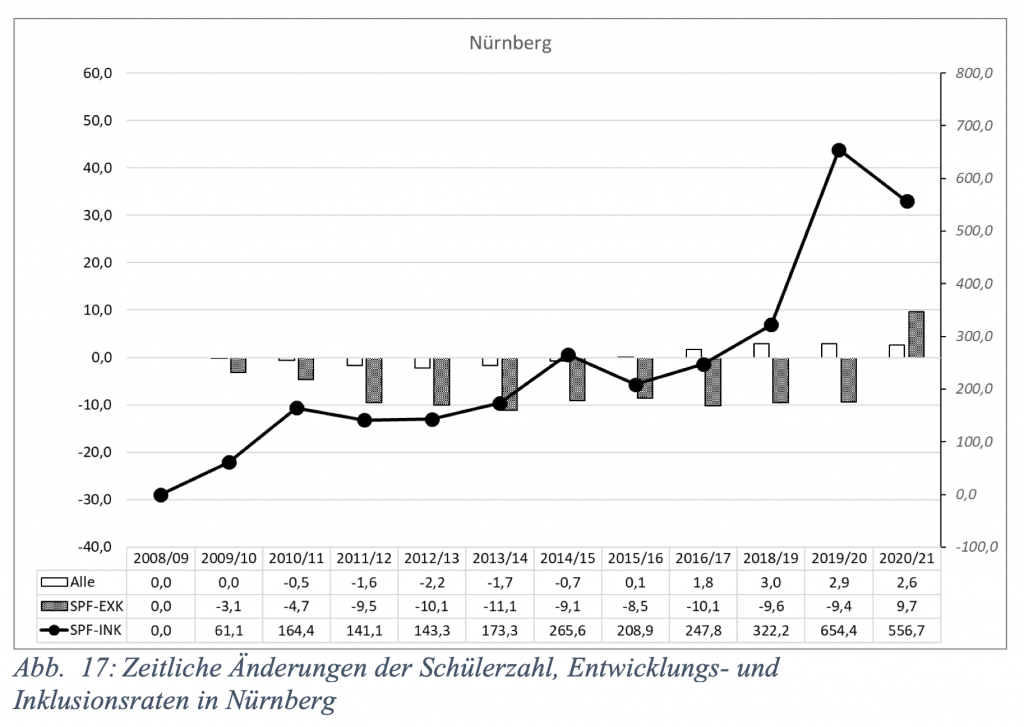

Cluster 3: Nürnberg

Die mittelfränkische Metropole ist ja aufgrund ähnlicher Entwicklungsverläufe dem dritten Cluster „moderate Inklusion, geringere Exklusion“ zugeordnet worden, dem auch München angehört. Manches ist ähnlich wie in München, manches aber doch auch anders und eben nicht ganz so gut. Auch Nürnberg hat die Separation von Schülern mit SPF nennenswert gesenkt, allerdings bei einer etwa gleichbleibenden Gesamtschülerzahl. Ferner hat Nürnberg nach anfänglicher Reserve doch vermehrte Anstrengungen unternommen, den Anteil von Schülern mit SPF, also die Inklusionsquote, zu steigern. Nicht zufrieden stellen kann das Verhältnis der Teilgruppen innerhalb der Schülerschaft mit SPF. Die Exklusionsanteile beziffern sich auf ca. 87 Prozent, die Inklusionsanteile machen – ungeachtet einiger Anstrengungen – nur 13 Prozent aus. Das ist verbesserungswürdig. Mit einem bloßen Verharren auf dem Status quo ante ist es nicht getan; damit wird das bestehende System lediglich konserviert und perpetuiert, aber nicht in Richtung Inklusion weiterentwickelt. Nürnberg sei geraten, den Inklusionskompass ein gutes Stück mehr nach München auszurichten.

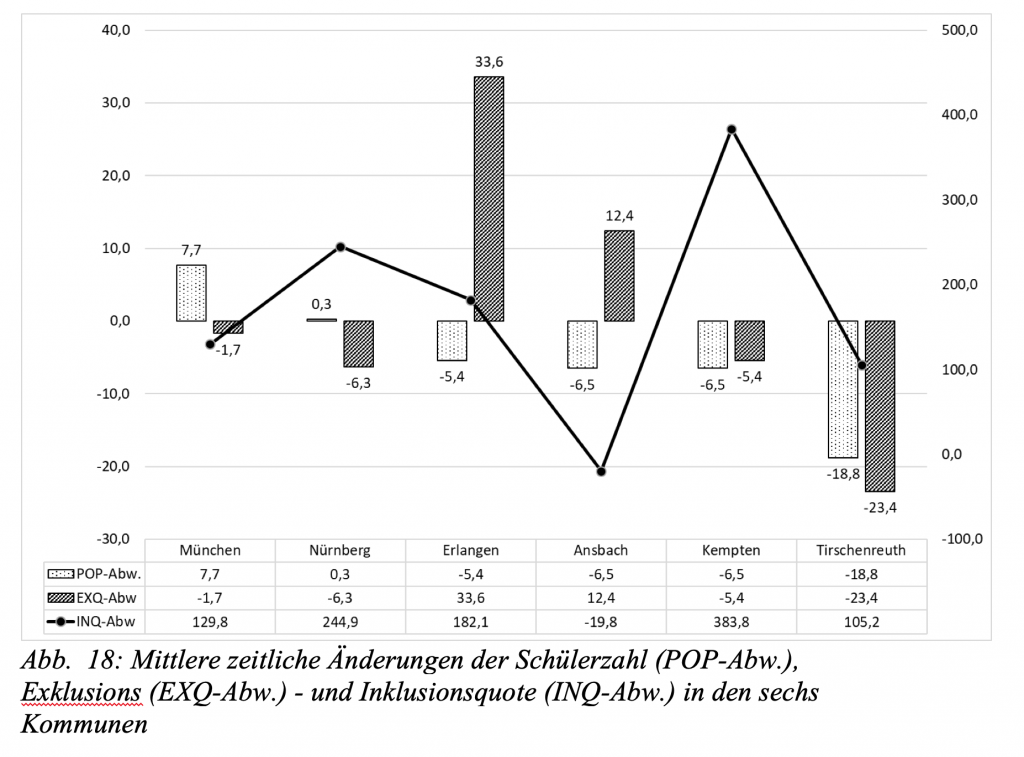

Die Abb. 18 beruht auf den über zwölf Schuljahre gemittelten Entwicklungsraten der separierenden und inkludierenden Unterrichtung sowie der quantitativen Entwicklung der Gesamtschülerzahlen in den sechs Kommunen. Auch diese Abbildung bekräftigt noch einmal die Bildung von drei Clustern mit ähnlichen Entwicklungsprofilen. Die Abbildung dient der Zusammenfassung; sie bestätigt die vorstehenden Berichte und vermittelt keine neuen Einsichten.

4.5 Kriterienbezogener Vergleich der Kommunen

Es ist an der Zeit, eine erste bündige Bilanz zu ziehen. Die summative Evaluation bedient sich dabei der beiden Kriterien, die eingangs in Kap.3 als zentrale Bewertungsmaßstäbe benannt, begründet und erläutert wurden. Dies waren die beiden Leitkriterien

- die „Qualität der Förderquote“ mit den beiden Aspekten „Konstanz Förderquote“ und „Niveau der Exklusionsquote“,

- die „Äquivalenz der Migrationsprozesse“ mit den beiden Aspekten „Verminderung von Separation“ und „Vermehrung von Inklusion“.

Die „Konstanz der Förderquote“ und das „Niveau der Exklusionsquote“ sind statische, die „Vermehrung von Inklusion“ und „Verminderung der Exklusion“ sind dynamische Kriterien. Die beiden letztgenannten Kriterien sind aufwendiger zu berechnen, aber wegen ihrer prozessualen Orientierung diagnostisch ergiebiger; die beiden erstgenannten Kriterien stellen einen alternativen und zusätzlichen Zugang dar.

Erstes Leitkriterium: Qualität der Förderquote

Die Qualität der Förderquote bemisst sich zunächst an dem ihrem quantitativen Niveau. Was aber ist ein gutes und wünschenswertes Niveau der Förderquote“? Das ist eine schwierige Frage, über die sich lange und kontrovers streiten ließe. Ist eine sehr hohe Zahl von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) wünschenswert? Finnland attestiert knapp einem Drittel aller Schüler/innen einen sonderpädagogischen Förderbedarf, allerdings in vielen Fällen nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend. Dies geschieht in präventiver Absicht, gemäß der Devise: „We left no child behind us!“ Finnland hat bekanntlich trotz oder gerade wegen der sehr hohen Förderquote in mehreren PISA-Studien als Klassenbester abgeschnitten.

Die quantitative Höhe der Förderquote allein macht allerdings noch nicht ihre Qualität aus. Diese wird bestimmt durch die beiden Subkriterien „Konstanz der Förderquote“ und „Niveau der Exklusionsquote“.

Subkriterium 1: Konstanz der Förderquote

Das Subkriterium „Konstanz der Förderquote“ hat eine defensive, restriktive Funktion. Es soll kontrollieren, ob die Gesamtheit aller Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in Förderschulen und in allgemeinen Schulen im Wesentlichen stabil geblieben ist. Bundesweit ist ja empirisch hinlänglich belegt, dass einerseits die Zahl der SPF-Schüler in Förderschulen nur sehr mäßig zurückgegangen und andererseits die Zahl der SPF-Schüler in allgemeinen Schulen dagegen sprunghaft und kräftig angestiegen ist. Es wurde im vorstehenden Text mehrfach und eindringlich betont, dass ein unverhältnismäßiger Anstieg der Gesamtzahl aller SPF-Schüler nicht begründbar und nicht mit dem Anliegen einer inklusiven Schulentwicklung vereinbar ist. Inklusion will wirklich nicht die diagnostische Konstruktion von sonderpädagogischen Förderbedarfen oder die askriptive Produktion von Behinderungen quantitativ steigern. Wie steht es also um die Stabilität der Förderquote in den untersuchten Kommunen?

Die Zuwachsraten wurden ermittelt durch eine Subtraktion der Förderquote im Referenzjahr 2008/09 von den jährlichen Förderquoten im Untersuchungszeitraum. Die Tabelle 4 gibt die gemittelten Zuwachsraten wieder; diese werden in drei Qualitätsstufen „hoch“, „mittel“ und „niedrig“ eingeteilt und mit einem numerischen Wert versehen.

Zentrale Aussage der Tabelle 4 ist, dass alle Kommunen die Gesamtförderquote erhöht haben. Sie erfüllen also, das muss mit aller Deutlichkeit gesagt werden, ein wesentliches Postulat einer inklusiven Schulreform nicht, allerdings in unterschiedlichem Maße. Nach den voraufgehenden Analysen verwundert es nicht mehr, dass München und Nürnberg (Cluster 3) die beste Konstanz aufweisen, gefolgt von Erlangen und Ansbach (Cluster 2) mit einer mittleren Stabilität und Kempten und Tirschenreuth (Cluster 1) mit einer doch sehr niedrigen Konstanz. Die nicht zufriedenstellende Stabilität der Förderquote geht einseitig auf mehr oder minder starke Zunahmen der Inklusionsquoten zurück.

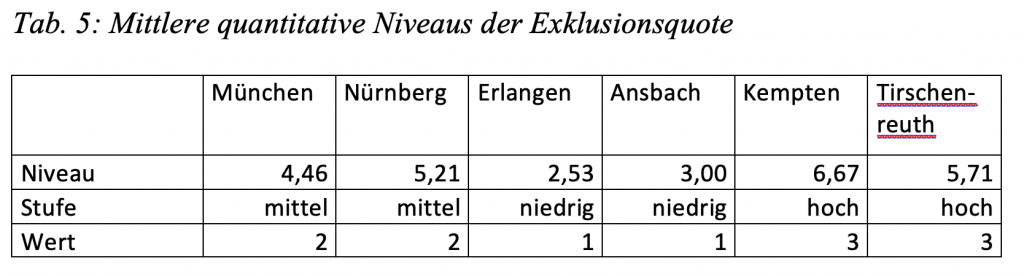

Subkriterium 2:. Niveau der Exklusionsquote

Für eine Bewertung der Kommunen nach dem ersten Leitkriterium „Qualität der Förderquote“ ist allerdings die Berücksichtigung der Stabilität allein nicht ausreichend. Eine Kommune, die weder die Exklusionsquote absenkt noch die Inklusionsquote anhebt, die also einfach nichts tut und reformerisch völlig untätig ist, würde ja dann als die allerbeste dastehen. Als zweites Subkriterium muss daher das quantitative „Niveau der Exklusionsquote“ bedacht werden.

Ein inklusives Bildungssystem hat idealerweise eine niedrige bis sehr niedrige Exklusionsquote: Je niedriger, desto besser! Das dürfte grundsätzlich wohl unstrittig sein. Ob freilich eine Exklusionsquote von Null Prozent jemals erreicht werden kann und überhaupt wünschenswert ist, ist wohl erst nach langen Reformjahren beantwortbar. Diese Diskussion über ein optimales, wünschenswertes und erreichbares Niveau der Exklusionsquote kann und soll hier nicht geführt werden. Ich wähle stattdessen einen brauchbaren, pragmatischen Weg. Hier soll nicht eine ferne Utopie als Bewertungsmaßstab bemüht werden, sondern die gegenwärtige bayerische Realität.

Bayern hatte im Referenzjahr 2008/09 eine Exklusionsquote von 5,3 Prozent; im Schlussjahr 2020/21 eine Exklusionsquote von 6,6 Prozent (Hollenbach-Biele /Klemm 2020, 37). Als eine gute, akzeptable Exklusionsquote sollen alle Werte gelten, die innerhalb dieses breiten Korridors von 5,3 bis 6,6 Prozent liegen. Alle Exklusionsquotenquoten von Kommunen, die außerhalb dieses Korridors liegen, sowohl niedrigere als auch höhere, werden als weniger gut angesehen und numerisch geringer gewichtet.

Die Tabelle 5 lässt wiederum die bekannten Qualitätsabstufungen des sechs Kommunen erkennen: München und Nürnberg (Cluster 3) vor Erlangen und Ansbach (Cluster 2) und vor Kempten und Tirschenreuth (Cluster 1). Die unterschiedlichen quantitativen Niveaus der Förderquoten gehen nicht auf unterschiedliche Exklusionsquoten zurück, sondern werden primär verursacht durch die unterschiedlichen Inklusionsquoten der Kommunen.

Qualität der Förderquote: Gesamtbewertung

Die beiden Subkriterien „Konstanz der Förderquote“ und „Niveau der Exklusionsquote“ können nun in einer Kreuztabelle zusammengeführt werden. Die Kreuztabelle 6 vermittelt ein kompaktes Gesamtbild des Leitkriteriums „Qualität der Förderquote“.

Nachzutragen ist, dass die vorstehenden Analysen zur „Qualität der Förderquote“ ganz bewusst nur drei Qualitätsabstufungen (hoch, mittel, niedrig) wählen. Zum einen deshalb, weil der Eindruck einer mathematischen Exaktheit vermieden werden soll. Zum anderen, weil das Anliegen regionaler Analysen nicht ein Ranking ist, sondern eine Bestandsaufnahme.

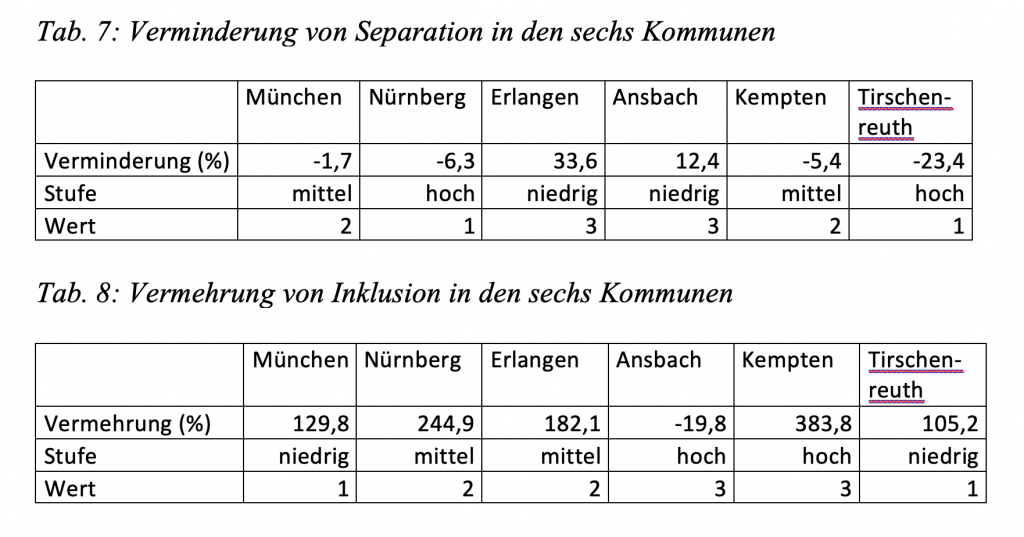

Zweites Leitkriterium: Äquivalenz von Emigration und Immigration

Zweites Leitkriterium: Äquivalenz von Emigration und Immigration

Das zweite Hauptkriterium ist die Äquivalenz der Migrationsprozesse. Gefragt ist also danach, ob die Mengen jener Schüler, die bislang in der Förderschule waren und diese nun verlassen, und jener Schüler, die neu in die allgemeine Schule aufgenommen werden und dort nun als inkludierte Schüler gezählt werden, in etwa gleich groß. Emigration wird also als Verminderung der Separation und Immigration als Vermehrung der Inklusion verstanden. Emigration und Immigration gehören zusammen und funktionieren nur als ein Junktim. Beide zusammen bilden recht gut den Wandel von der Separation zur Inklusion ab. Das Zusammenspiel der Migrationsprozesse sollte durch „Gleichmächtigkeit“ von Auswanderung und Einwanderung geprägt sein, weil anders eine „Konstanz der Förderquote“ nicht gewährleistet werden kann.

Die Tabellen 7 und 8 präsentieren die sechs Kommunen nicht mehr in den gewohnten Clustern und in der üblichen Rangfolge. Es gibt eine Kommune, die das gesamte Ensemble der untersuchten Kommunen gründlich aufmischt und die bislang übliche Reihenfolge auffällig verändert. Die unerwartete, große Überraschung heißt Tirschenreuth! Der kleinen oberpfälzischen Kommune gelingen gleich zwei Überraschungssiege! Erstens kann Tirschenreuth mit der deutlich größten durchschnittlichen Verminderungsquote von 23,4 Prozent aufwarten. Und zweitens verweigert Tirschenreuth sich dem verbreiteten Wettbewerb um möglichst hohe Inklusionsanteile („Etikettierungsschwemme“) und begnügt sich mit einer guten, noch akzeptablen Steigerung der Inklusionsquote. Mit diesen beiden Bestleistungen in den Disziplinen „Verminderung von Separation“ und „Vermehrung von Inklusion“ überbietet Tirschenreuth alle anderen Mitbewerber und stellt sich damit an die Spitze des Feldes. Tirschenreuth erfüllt am allerbesten das ideale Äquivalenzkriterium „Vermehrung von Inklusion“ durch „Verminderung von Separation“! Wohlgemerkt: Die Anerkennung gilt den Richtungen und der Stärke des Wandels, nicht der Höhe der Quoten! Insbesondere das Niveau der Exklusionsquote von Tirschenreuth ist noch weiter verbesserungswürdig. Aber Tirschenreuth hatte bezüglich der Verminderung von Separation ja auch einen recht weiten Weg zurückzulegen, weil es im Referenzjahr 2008/09 mit einer sehr hohen Exklusionsquote gestartet ist.

Der Wert von Ansbach fällt deutlich aus dem Rahmen. Der Abbau von Inklusion (-19,8) richtet sich brüsk ablehnend gegen das Gebot der Vermehrung von Inklusion und wird deshalb auch nur mit dem Wert 3 bedacht. Das Minus bei dem Kriterium „Vermehrung von Inklusion“ belegt erneut und demonstrativ den inklusionspolitischen Unwillen von Ansbach.

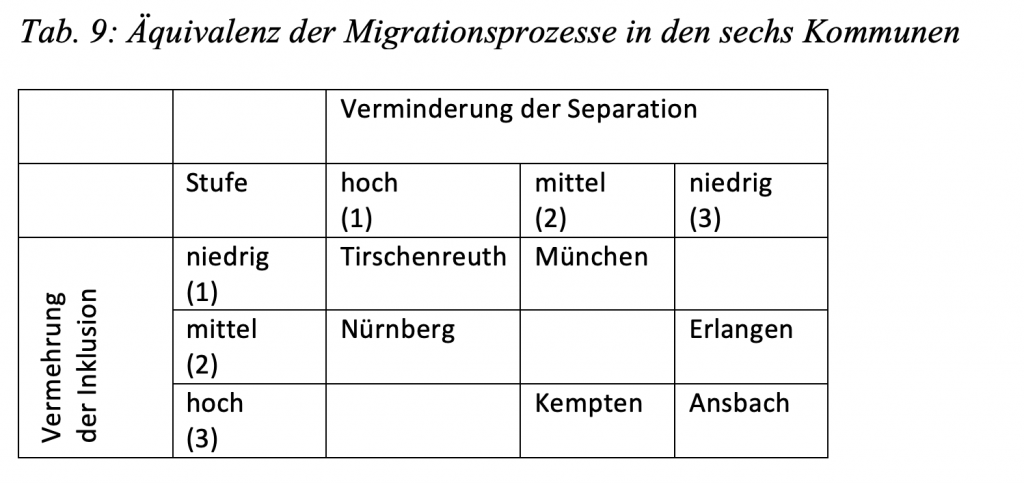

Die beiden Subkriterien der Äquivalenz werden wiederum in einer Kreuztabelle (Tab. 9) miteinander verknüpft. Die Kreuztabelle zeigt zusammenfassend an, wie gut die sechs Kommunen den beiden Subkriterien „Verminderung von Separation“ und „Vermehrung von Inklusion“ gerecht werden. Die Güte der neun Felder verläuft von oben links (hoch /niedrig) diagonal nach unten rechts (niedrig /hoch).

Bezüglich des Kriteriums Äquivalenz der Migrationsprozesse ergeben die sechs Kommunen folgende Reihenfolge:

Bezüglich des Kriteriums Äquivalenz der Migrationsprozesse ergeben die sechs Kommunen folgende Reihenfolge:

- Tirschenreuth

- München und Nürnberg

- Erlangen und Kempten

- Ansbach

Damit soll die summative Evaluation der sechs Kommunen ihr Bewenden haben. Eine weitere Zusammenfassung der beiden Hauptkriterien „Konstanz der Förderquote und Niveau der Exklusionsquote“ (Tab. 6) und „Äquivalenz der Migrationsprozesse Emigration und Immigration“ (Tab. 9) wird bewusst unterlassen. Die Kriterien und die Auswertungsmethodik haben ja noch experimentellen Charakter. Daher scheint es angeraten, sich mit groben Einschätzungen zu begnügen und auf die Vortäuschung von mathematischer Präzision zu verzichten.

5. Bilanz

5.1 Zusammenfassung

Ein kleiner Rückblick mag die bisherige Analysestrecke in Erinnerung rufen: Kriteriumsvariablen waren Exklusionsquote, Inklusionsquote sowie deren Summe, die Förderquote, und die Inklusionsanteile.

- Kapitel 4.1 hat das quantitative Niveau der prozentualen Exklusionsquote und Inklusionsquote der Kommunen in dem dreizehnjährigen Untersuchungszeitraum dargestellt.

- Kapitel 4.2 hat dann untersucht, ob sich die prozentualen Anteile der beiden Teilgruppen „Förderschüler“ und „Inklusionsschüler“ innerhalb der Gesamtheit der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) verschoben haben.

- Kapitel 4.3 ging der Frage nach, ob die sog. Förderquote, also die Gesamtheit aller Schüler mit SPF, gleichgeblieben ist oder sich verändert hat.

- Kapitel 4.4 hat auf der Basis von Wachstumsraten die Entwicklung der Kommunen vom Referenzjahr 2008/08 bis zum Schuljahr 2020/21 in Augenschein genommen. Ferner wurde zur Beurteilung der Entwicklungsverläufe die Kontextvariable „Entwicklung der Schülerzahl“ herangezogen.

Die unterschiedlichen Hinsichten auf die Daten ergaben gleichwohl ein hoch konsistentes Bild. Aufgrund ähnlicher Ergebnismuster konnten die Kommunen durchgängig in drei Cluster eingruppiert werden.

Erstes Cluster: Kempten und Tirschenreuth

Die Kommunen des ersten Clusters präsentierten sich gleichermaßen mit den höchsten Exklusions- und Inklusionsquoten im gesamten Sample. Während die Exklusionsquoten nur mäßig abnahmen und den erheblichen allgemeinen Schülerrückgang nur knapp unterboten, wurden bei der Inklusionsquote sehr starke Zuwächse registriert. Folgerichtig stieg auch die Zahl aller Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in beiden Kommunen kräftig an. Diese Feststellung war auch schon im Zwischenbericht der Wissenschaftlichen Begleitung der Modellregion zu lesen: „Ein vergleichsweise hoher Inklusionsanteil korrespondiert in Kempten mit einer ebenfalls vergleichsweise hohen Förderquote“ (Heimlich /Wittko 2018, 36). Dank der starken Inklusionszuwächse haben sich innerhalb der SPF-Population die Exklusions- und Inklusionsanteile verschoben und ein Verhältnis von 65 Prozent Separation zu 35 Prozent Inklusion angenommen.

Zweites Cluster: Erlangen und Ansbach

Die beiden mittelfränkischen Städte haben gemeinsam:

- Bei einem mäßigen Schülerrückgang

- die niedrigsten Exklusionsquoten

- zugleich die höchsten Anstiege der Exklusionsquoten,

- ferner die niedrigsten Inklusionsquoten

- und zugleich die niedrigsten Inklusionszuwächse

- und schließlich die niedrigsten Förderquoten (Exklusionsquote + Inklusionsquote) im gesamten Untersuchungssample.

Drittes Cluster: München und Nürnberg

Beide Metropolen reduzieren eher geringfügig ihre Exklusionsquote; München leistet diese wünschenswerte Exklusionsentwicklung trotz eines kräftigen Anstiegs der Schülerzahl. Das Verhältnis der Teilpopulationen „Förderschüler“ zu „Inklusionsschüler“ beträgt ca. 80 : 20 Prozent. Die Inklusionsentwicklung in beiden Großstädten verläuft weitgehend stetig und moderat.

Ein Ranking der einzelnen Kommunen ist nicht möglich, weil die Variablen Exklusionsquote, Inklusionsquote, Gesamtschülerzahl und Inklusionsanteile nicht in einem einzigen empirischen Kennwert gebündelt werden können. Das kann aber gut und gerne verschmerzt werden. Generell ist eh eine multikriteriale Bewertung empfehlenswert, weil diese die Differenzen zwischen den Kommunen nicht einebnet und eher facettenreiche Porträts präsentiert. Darin besteht ja gerade der besondere Vorzug der vorliegenden Studie, dass die Entwicklung der schulischen Inklusion durch verschiedene „Brillen“ (Niveauaspekt, Gruppenaspekt, Prävalenzaspekt, Entwicklungsaspekt, Kriterienaspekt) betrachtet wurde. Diese multikriteriale Analyse hat einerseits bestätigende und auch redundante Informationen beschert, andererseits aber auch ergänzende und relativierende Resultate zum Vorschein gebracht, die eine differenzierte Einschätzung ermöglichten und erforderlich machten. „Mehr Kriterien“ befördern ein genaueres Hinsehen und differenziertes Urteilen. Die großen empirischen Rankings tendieren eher zu globalen Einstufungen; sie sind genauso informationsarm und unnütz wie die Noten in der Schule. Erfolgversprechende Reformen brauchen kleinteilige Analysen und genaue Verortungen der Schwachstellen, Lücken und Mängel, damit man weiß, an welchen Stellen die Verbesserungsbemühungen ansetzen können.

5.2 Modellregionen

Über die Güte der inklusiven Modellregionen Kempten, Ansbach und Tirschenreuth kann gegenwärtig noch kein qualifiziertes Urteil ausgesprochen werden. Weil Ansbach und Tirschenreuth erst im Jahre 2019 zu Modellregionen ernannt wurden, können in beiden Kommunen noch keine sonderlichen Effekte erwartet werden. Kempten, das schon seit 2016 den Titel „Modellregion Inklusion“ führt, kann in der gegenwärtigen Fassung nicht überzeugen. Es ist ein bedauerliches Missverständnis, eine hohe Förderquote, die vor allen Dingen durch hohe Inklusionsanteile erzeugt wird, als Indiz einer guten Inklusionsentwicklung anzusehen. Die erhebliche Vermehrung der sonderpädagogischen Förderbedarfe (SPF) und die expansive „Sonderpädagogisierung“ der allgemeinen Schule lassen sich kaum mit den beiden zentralen Kriterien einer inklusiven Schulentwicklung in Einklang bringen.

5.3 Perspektiven

Von den sechs untersuchten Kommunen liegen zur Entwicklung der schulischen Inklusion Daten aus dem Zeitraum von 2008/09 bis 2020/21 vor. Zwölf Messzeitpunkte sind eine genügend lange Beobachtungszeit, um einen vorsichtigen Blick in die Zukunft zu wagen. Es ist allerdings schwierig, eine für alle Kommunen gleichermaßen geltende Trendmeldung abzugeben; dies müsste sinnvollerweise für jede einzelne Kommune spezifiziert geschehen. Das kann und soll hier nicht geschehen. Stattdessen soll es um ein summatives Urteil geben, wie es unter dem Strich um die schulische Inklusion in den Kommunen bestellt ist. Die Frage lautet: Sind die untersuchten bayerischen Kommunen alles in allem auf dem Wege zur Inklusion? Weil es um eine zusammenfassende, abschließende Bewertung geht, kann die Strenge wissenschaftlicher Fachlichkeit und Unparteilichkeit nicht mehr eingehalten werden. In die folgenden Bemerkungen fließt eine gehörige Portion subjektiver Einschätzungen ein. Alle Kommunen und alle Leser sind mithin ermächtigt und aufgefordert, sich ein eigenes Urteil zu bilden und in gediegenen Diskursen sich über den Stand der Dinge und die weitere Zukunft zu verständigen.

Meine generelle Auskunft lautet: In den sechs bayerischen Kommunen ist mehrheitlich, d.h. ausgenommen München und Tirschenreuth, kein starker, eindeutiger und zweifelsfreier Trend in Richtung Inklusion identifizierbar!

Die beobachteten empirischen Entwicklungen veranlassen zu einer doppelten kritischen Anfrage

1. Inklusion = unverminderte Fortsetzung der Separation?

Deutschland einschließlich Bayern ist laut völkerrechtlich bindender UN-Behindertenrechtkonvention gemäß Artikel 24, Art. 1 zum Aufbau eines inklusiven Bildungssystems verpflichtet. Es gibt aber derzeit landauf landab keinen Konsens darüber, was ein inklusives Bildungssystem ist. Unstrittig indessen dürfte sein, dass Inklusion eine stetige und weitgehende Verminderung der Separation meint. Das ist das erste Gebot. jeglicher Inklusionsreform. Dieses Gebot ist nicht verhandelbar! Dieses Gebot markiert auch eine rote Linie, jenseits dessen nicht mehr aufrichtig und vernünftig von Inklusion gesprochen werden kann! Können wir allen Ernstes, ohne uns der Verlogenheit schuldig zu machen, von Inklusion sprechen, wenn die Schüler mit Behinderungen in den Förderschulen sitzen bleiben und alle „Inklusion“ sich nur außerhalb der Sondereinrichtungen ereignet?

Kempten vermeldet einen Rückgang der Separation, der allerdings hinter dem allgemeinen Schülerrückgang zurückbleibt. München kann die Exklusionsquote vermindern trotz eines erheblichen Zuwachses an Schülern. Ansbach und Erlangen steigern ihre Exklusionsquoten beträchtlich, und zwar trotz eines allgemeinen Schülerrückgangs. Nürnberg vermindert die Separationsquote in nennenswertem Umfang, ein deutliches inklusionspolitische Drive ist indes nicht erkennbar. Tirschenreuth ist die einzige Kommune, deren Exklusionsquoten den Schülerrückgang übertreffen. Eigentlich kann nur bezüglich Tirschenreuth von einer wirklichen Verminderung der Exklusion bzw. Separation gesprochen werden.

Die Exklusionsquoten des letzten Schuljahres 2020/21 geben indes zu einiger Beunruhigung Anlass. Laut Abbildung 1 erhöhen – ausgenommen Tirschenreuth – alle anderen Kommunen die Exklusionsquoten durchschnittlich um satte ein Prozent! Ist dieser sprunghafte und kräftige Anstieg der Separation ein Omen für die Zukunft? Auf der Einbahnstraße Richtung Inklusion sind seit Neuerem offensichtlich eine ganze Reihe von Falschfahrern unterwegs. Das ist wahrlich keine gute Empfehlung für eine optimistische Entwicklungsprognose, sondern eher ein Ungutes verheißendes Fanal. Wenn das bestürzende Jahr 2020/21 „trendy“ werden sollte, ist es um die schulische Inklusion in den bayerischen Kommunen geschehen: Inklusion ade! Das primäre, indiskutable Gebot einer stetigen Verminderung der Separation wird gegenwärtig mehrheitlich nicht befolgt. Eine fraglose, bedingungslose Anerkennung dieses Grundgebotes ist zurzeit nicht gegeben und steht auch wohl für die nähere Zukunft nicht in Aussicht.

2. Inklusion = fortschreitende Sonderpädagogisierung der allgemeinen Schule?

Die Kommunen steigern mehrheitlich – mit der großen Ausnahme Ansbach – die sog. Inklusionsquote, und zwar mal mehr, mal weniger kräftig. Vor allem in Folge der zum Teil rasant ansteigenden Inklusionsquoten haben sich auch die Förderquoten, also die Zahl aller Schüler mit SPF, in ungeahnte Höhen entwickelt. In vorinklusiven Zeiten hatten etwa fünf Prozent aller Schüler sonderpädagogischen Förderbedarf. Nun, in Zeiten der Inklusion, sind es mindestens die doppelte Anzahl. Und morgen? Soll die wundersame Vermehrung von sonderpädagogischen Förderbedarfen (SPF) wirklich so weiter gehen?